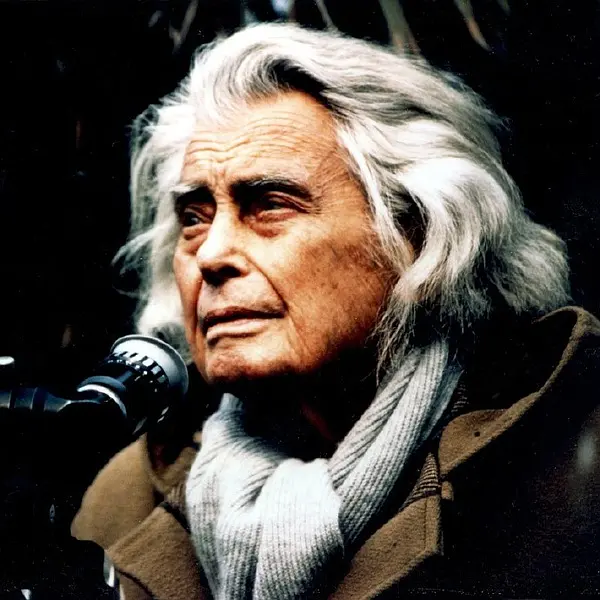

他是一位世界级的纪录片大师。一位被上帝永久放逐的“飞翔的荷兰人”,被自己的祖国宣布为叛徒,被美国联邦调查局列上黑名单。他就是尤里斯·伊文思。1970年代,他不远万里来到中国,拍摄了长达12小时的纪录片《愚公移山》。用他的彩色8mm胶片纪录下无比清晰的文革年代的中国影像。

大师生平

尤里斯·伊文思,荷兰电影导演,著名纪录片大师。13岁就开始拍摄电影,直到90岁完成最后的作品《风的故事》。伊文思一生在世界各地拍摄了诸多纪录片。如纪录比利时煤矿工人大罢工的《博里纳日》、反映西班牙战争的《西班牙的土地》、表现中国抗日战争的《四万万人民》和纪录第二次世界大战的《认识你的敌人:日本》等。

战后,在苏联、波兰、巴西、中国、法国、意大利、马里、古巴、越南等国拍摄了大量纪录片,如《和平一定在全世界胜利》《世界青年联欢节》《激流之歌》《五支歌》《塞纳河畔》《天空、土地》《愚公移山》等。由于他在世界各地拍片,故有“飞行的荷兰人”之称。1946年因拍摄澳大利亚工人拒绝为荷兰船只装卸武器的影片而被荷兰政府禁止出入荷兰,直到1966年禁令才撤销。1955年获得世界和平奖金,1978年英国皇家艺术学院授予他荣誉博士称号 ,1986年又获法国荣誉军团勋章。

伊文思一生多次来华拍摄纪录片。早在1938年就经香港来到武汉,拍摄下了抗战时期的中国,即纪录片《四万万人民》,获得很大反响。1958年又在中国拍摄了《早春》。1970年代再度来中国,历经4年拍出纪录片《愚公移山》。晚年在80年代又多次来华,拍摄了最后的作品《风的故事》。可以说,伊文思对中国和中国人民有非常深厚的感情。

愚公移山

1970年代,周恩来总理邀请伊文思来华拍片。伊文思随即组建了摄制组,足迹遍及大庆、上海、南京、山东、新疆等地,广泛接触了工人、农民、渔民、教授、学生、解放军战士、售货员、演员、手工艺艺人等不同阶级人群。涉及工业、农业、军事、教育、卫生以及城市生活等诸多方面。拍摄素材长达150小时。伊文思努力地去理解文革年代的中国出现的新思想,新语言,以及新的社会面貌。他用几乎中国人家喻户晓的愚公移山的故事,形容当时他看到的新中国的变化。

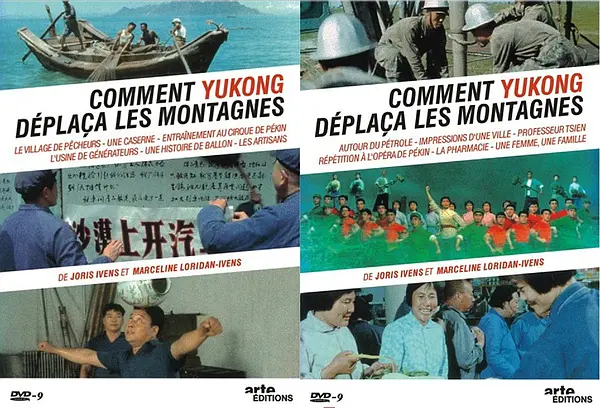

最终,伊文思和玛斯琳剪出长达12小时的大型系列纪录片《愚公移山》。《愚公移山》由12部各自独立的影片组成:《大庆油田》《上海第三医药商店》《上海汽轮机厂》《一个妇女,一个家庭》《渔村》《一座军营》《对一座城市的印象》《球的故事》《钱教授》《北京京剧团排练》《北京杂技团的训练》《手工艺艺人》。拍摄期间中国政府予以大力支持和配合。可以说,这也是当时中国政府借机拍摄的“宣传片”。

准备工作

1972年3月,伊文思和罗丽丹来到北京开始准备影片的摄制工作。那时意大利电影大师安东尼奥尼刚来华拍完《中国》,因为不满中国官方的安排和摆拍,安东尼奥尼没有遵循中国官方的想法,他清楚地认识到:“画虎画皮难画骨,知人知面不知心。”,自己不可能拍到客观的中国,但他尽力拍出真实的,未经设计的景象。因此,安东尼奥尼受到了中国官方的严厉批判,全国掀起批判风。江青和张春桥把伊文思同安东尼奥尼划为等同,他们甚至把来华的外国人都看作是反动的。但是,他们没敢动伊文思,因为伊文思是周总理邀请来华的。伊文思夫人、助手罗丽丹回忆说:“周恩来说,你们不一定要光拍中国美好的东西。我们接受了他的建议,回到法国做好了准备工作,再次来到中国,开始拍摄《愚公移山》。”

伊文思没有像安东尼奥尼拍摄《中国》那样只在中国待了一个月。从1972到1975年,他足足拍摄了4年。其时,文革最凶猛的浪潮已经过去,批斗(尤其是武斗)已经不多见。人民社会生产生活秩序逐渐恢复。但文革的思想冲击依旧在洗刷着社会大众的思维。伊文思一下子跳入这个对他来说完全陌生的红色海洋中,难免随波逐流。

拍摄理念

虽然拥有共和国总理的批示和中央新闻纪录电影制片厂的协助,拍摄过程仍困难重重。中央新闻纪录电影制片厂高级记者李则翔是《愚公移山》的中方摄影师,与伊文思合作了三年。据他回忆:伊文思多次强调,他“要用50年累积的实践经验,探索一种新风格来完成影片的创作活动”,这种“新风格”就是更新传统表现手段,使声音(语言)进入纪录电影银幕。他认为中国纪录电影的“宣传”气味太浓,表现方法太陈旧,致使西方观众不易接受。真实地反映生活,是纪录电影的生命,不然又何必称为纪录片?他要求自己拍的每一个镜头都是真实的,如果需要,甚至可以提供给法庭作证据。

《愚公移山》的拍摄是从“大寨”和“清华大学”开始的。后来李则翔把这段时间称为“试拍阶段”。他尝试去理解,运用伊文思的拍摄模式。他提到了这样一个拍摄细节:有一天,在一块耕地上,一位拖拉机手正钻在拖拉机下修理,伊文思认为这个素材很好,要拍下来。当我开拍以后,有人认为横在拖拉机前的一对土筐会挡着镜头,出于好意就急步过去移开了。伊文思当即发问:“你这是做什么?难道在耕作的土地上有一对土筐不正常吗?”当拖拉机手从车下爬出来时,他的左脸上抹了一道污油印,还是那位同志又急忙跑过去给他擦掉了,这一回伊文思真的急了,他大叫:“我是导演,你怎么干预我的工作!”伊文思说:他反对自然主义的表现方法,但是,要正确认识什么是“真实地反映生活”,超常的美化和人为的粉饰只能造成“假”的效果,如果观众认为某个镜头是“假”的,他就可能怀疑全片都是假的。

对抗干预

伊文思在华拍片期间,没有按照官方要求拍摄如上图这样壮观的游行场面,也没有像政府纪录片那样追求大题材,大场面,大效果。而是以小的切入点入手,以此为鉴,反应一个行业的面貌。他拍中国的工业,是透过《二七厂的一个女工》;他拍中国的军队,是透过《一个连队的生活》;他拍中国的医药卫生,是透过《上海第三药店》;他拍中国的教育是透过《球的故事》……他以知微见著的选材视角,从细节入手,使得西方观众。

1975年,当时伊文思一行回到中国来补拍一些镜头时,他们已经完成了《愚公移山》12个章节中的7个。罗丽丹说:“我们遇到了很多阻挠,江青是当时的电影协会会长,向我们提出影片中61个地方需要删减。这并不是出自周恩来的意见,他当时病得很重。周恩来通过别人告诉我们,尽快结束电影的拍摄,并且带到巴黎去放映。”在这个过程中,他们一直毫不妥协地与中国行政机关对他们拍摄与剪辑的干涉进行斗争,拒绝了官方推荐的不少拍摄地点,宁愿把不能用的胶片扔掉,拒绝执行那61条修改意见。在新疆拍摄了很长时间后,伊文思发现摄影机镜头中严重的摆拍痕迹,毅然放弃把这些素材加入《愚公移山》,而是把他们剪成两部独立的短片:《新疆的少数民族哈萨克族》与《新疆与维吾尔族》。

余波未了

1976年,《愚公移山》在法国、瑞士上映时,曾引起不小的反响。很快,中国政府宣告文化大革命结束,开始了全面拨乱反正时期。伊文思拍摄的这部纪录片,也成为永久的历史见证。因《愚公移山》对中国文化大革命的肯定态度,伊文思多年未能找到工作,无片可拍。就像二战结束后的里芬斯塔尔,不受人待见。虽然伊文思在拍摄过程中尽力保持创作自由,仍旧难免受到中国官方干涉影响。出现在镜头中的人和事,无不是接受过重重审查,甚至排演的。《愚公移山》记录了那个特殊年代的特殊思潮。从工人,农民,军人到知识分子,无不对文化大革命称赞有加。在文革已被否定的年代,无论是中国还是世界,一时间都再无容《愚公移山》和伊文思之地。对于一个兢兢业业拍摄纪录片的大师导演来说,这实在悲哀。

2014年前,《愚公移山》系列纪录片很少完整地出现在大众视野,都是以单独短片形式流传于网络。流传最广的有《球的故事》《上海第三药店》等。2014年,《愚公移山》由法国国家电影中心(CNC)进行了2K修复,并于戛纳电影节“戛纳经典”环节展映,后由ARTE推出了完整DVD套装。至此,《愚公移山》的真面目方才展现在当代世人面前。

《愚公移山》系列解读文章:

钱伟长的妥协与无奈丨《愚公移山》之《钱教授》解读

https://movie.douban.com/review/7916984/

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM