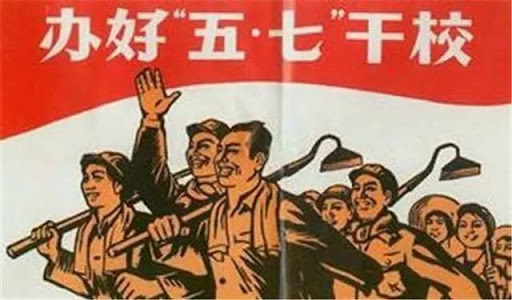

长期以来,“五七干校”这一特殊年代的事物被淹没在一片污名声中,在一帮人吐苦水,诉冤屈的口诛笔伐中,简直成了十恶不赦的代名词,以至于被冠以“牛棚”之称,成为盛行一时的“伤痕文学”的热度内容。

事实果真如此吗?

其实,关于“五七干校”,还有另一种声音,同样是亲历者所述,只不过被某种政治气氛压在底下,长期难以与读者见面罢了。

最近,读到著名诗人臧克家在1978年出版的诗集《忆向阳》,其中收录了五十多首反映作者在五七干校生活的诗歌。

上世纪60年代末70年代初,在毛泽东“广大干部下放劳动,这对干部是一种重新学习的极好机会,除老弱病残者外都应这样做”的号召下,各地兴办“五七干校”,取此名用以纪念毛泽东的“五七指示”。文化部在湖北咸宁向阳湖畔建立了自己的干校——“向阳湖五七干校”,有6000余名来自首都的文化界人士,包括冰心、冯雪峰、楼适夷、沈从文、张光年、周巍峙、臧克家、张天翼、萧乾、孟超、陈白尘、王冶秋、冯牧、李季、郭小川、严文井、王子野、陈翰伯、司徒慧敏、李琦、金冲及、王世襄、陈羽纶等一大批名气很大的人物。因此,在当时全国中央一级机关开办的一百多所五七干校中,向阳湖五七干校具有特别的知名度和影响。

臧克家为他的《忆向阳》诗集写了一篇长长的序,用以表达他在干校生活的体验。由于篇幅有限,这里摘录了这篇序中满载作者感情色彩的几段话:

——当一脚踏在大江南岸向阳湖畔的土地上,一个完全不同的新天地展开在我的面前。眼界顿时宽大了,心境也开阔了。乍到,住在贫农社员家里,他们甘愿自己挤一点,把好房子让给我们。我们推谢,他们一再诚挚地解说:“不是听毛主席话,请也请不到你们到向阳湖来呵。”从朴素的话里听到了赤诚的心。同志们床连床的顶着头睡,肩并肩的一同劳动,心连心的彼此关怀。一切等级、职位的观念,统统没有了,大家共有一个光荣称号:“五七战士”。小的个人生活圈子,打破了,把小我统一在大的集体之中。在都会里,睡软床,夜夜失眠,而今,身子一沾硬板便鼾声大作。胃口也开了,淡饭也觉得特别香甜。心,象干枯的土地得到了及时的雨水一样滋润。

——春天,忙着育秧,一夜起来几次,观察种子的冷暖燥湿,看它突嘴、抽苗,一寸两寸……关心它象慈母关心幼儿一般。四月底,忙着插秧,一块块秧田象一方方明镜。人,一排排,躬着腰,冒着微雨,把一把把秧苗插得横如线、竖成行。微风吹来,柔苗袅娜弄姿。人的汗,滴在水里。人的影子,印在塘里。多动人的一幅社会主义劳动画图呵。“不插五月秧”,与季节争先,把几万顷湖田,巧夺天工地变成了茸茸碧绿的锦绣。

最欢乐、最热闹的是金色的秋天。秋天,收获的季节。熟透了的稻子,黄澄澄铺一地黄金,头微微低垂着。我们更忙了。忙着收割劳动的成果。泥水吞了半截大腿,移动一步也大难。把一把把稻子合成一堆堆。凭人的双肩,凭旱地行船,纷纷把稻子运到场上去,堆成一个个绿的岗峰,抢时间,大会战,支援的队伍来自四面八方的连队,满坡人影动乱,车如流水马如龙,一场歼灭战猛烈地进行,不到一天,金色飘香的稻子躺了一地,大野顿然空荡荡,白茫茫。中午,太阳似火球,战友们赤膊光脚,身换身的在凉棚底下午休,有的侧身躲在我们称之为“太和殿”的大棚子的草搪下,阴影不到一尺,仅能荫庇半个身子。

粗碗扒饭,又香又甜。托身光地,合眼成眠。

——一天天,一年年。私心杂念,被汗水冲去了。过去漠不相关的同志,今天成了亲密的战友。知面知心,息息相关。不但人与人的关系变了,人与自然的关系也变了。我们用一双双手,把荒湖变成了良田。阴晴、寒暖,自然景物,也通过劳动发生了密切的联系。早晚仰望长空,预测天气,如果是天晴,就得忙着晒谷,准备几百担塘水浇菜地;如果阴雨,就要围好谷堆,查看水渠……。每天收工归来,看大红太阳满面红光,滚滚下山,好似劳动了一天,和我们结伴收工,相约明天早晨一齐早起。

——乍从北京的高楼,下到向阳湖田野的时候,环境完全不同了,但思想并不是一下子就变了过来。劳动的时候,怕累又怕脏。有泥水的地方,总想绕过去。身在咸宁,心想北京。一年以后,经过风风雨雨,走了万里路,出了几斗汗,感受渐深,思想情感起了变化。粪尿缺乏,为了灌园种地,视若琼浆,溅得满身,也不觉得它臭了。柔手磨起的老茧,也不认为它难看了。

整篇序的结尾是这样的:

——干校三年,千锤百炼。

思想变了。精神旺了。身体壮了。

战斗生涯,已成追忆。不时蓦然而来,如东风催花,春潮陡起。温煦而亲切,激扬而壮丽!胸中顿然波浪翻腾,吟口难禁。半年未足,得五十余首,题名“忆向阳”云。

这样一本诗集,在1978年能得以出版,可以算作一个奇迹,因为在当时一片“控诉迫害”的伤痕文学潮中,这样的声音是那么不合群,简直要算异类了。

当北京人民出版社拿到这篇诗集的稿子时,是不是予以发表,就成了一个问题。有人质疑这本诗集是美化“五七”干校,不能出版。争执不下,编辑部专门咨询了著名文艺家,曾任中国作家协会党组书记的张光年。与臧克家同在向阳湖干校生活过的张光年,认为这是臧克家真情实感的作品,从一个侧面反映了当时的干校生活。此言一出,终于使这本诗集得以出版。

果然,诗集出版后不久,在1979年第1期《上海文学》上,刊出了严厉批判这部诗集的文章。文章上纲上线到吓人的地步,称这本诗集“是按照林彪、‘四人帮’所定的宣传调子”,“用歌颂愉快劳动和学习的词句去粉饰和掩盖当年那种五七干校的罪恶实质”。

此讨伐文章的作者,竟然是与臧克家有几十年交往的“好友”姚雪垠。令臧克家无法忍受的是,臧克家在1975年曾把所写的干校诗给姚雪垠看过,当时,姚雪垠不仅给予好评,还说这些诗篇“仅仅赞颂劳动生活的愉快”是不够的,要反映出“知识分子在五七道路上的”的“触及灵魂”,更“深刻”地 “歌颂毛主席所指引的五七道路。”可是,时过境迁,到了1979年,同一个姚雪垠,却站在新时代思想解放者批判“极左”的高度,痛批乃至宣判他曾经认可的朋友作品的死刑。

姚雪垠也许没有想到,大约十年后,他所写的《李自成》遭遇到同样的命运。仅因曾经在写作过程中得到过伟人的帮助,曾经饱受好评的作品,在文艺舆论界遭到180度的反转——他的《李自成》被归于“极左”思潮的产物,在一片“再评价”声中被推向“彻底否定”的深渊。

人们常说:文学界是“政治晴雨表”,这也许要归功于那些政治敏感性特强的文学家们总能紧跟形势而发表符合当时“政治正确”的言论。姚雪垠在批评臧克家时,猜测臧是“揣摩所谓‘中央精神’”后的写作。也许他说的这种“揣摩”心态在文学家群体中普遍存在,故也就按在臧克家身上。

然而,臧克家并不因为受到上纲上线的批判而改变自己的观点。他在1995年接受采访时仍然诚恳地说:“那三年的岁月对我来说,感受大不一样呀!我现在每每念及那段日子,心情总是难以平静。”他的夫人(人民出版社的离休干部,当年也去了向阳湖干校)在一旁解释说:“我们的觉悟程度没那么高,并没有觉得‘五七干校’是搞极左。只是响应毛主席的号召,抱着接受再教育、改造世界观的态度下去”。她一再坦陈:臧克家“在咸宁的三年,他受益极大,有很多观感,所以这些诗并不是作出来的,确实是从心底流出来的。”

其实,跟臧克家有同样感受的,在文化界决不止他一人。比如,人民文学出版社社长兼总编辑的陈早春,也是臧克家在向阳湖干校的校友,就对采访者吐露心声:“我个人体会,住到农村才真正谈得上了解农民。知识分子不能老唱高调,身居高楼大厦,不问民间疾苦。”“向阳湖使我懂得了国情民情和友情。”

今天,“五七干校”已经成了一个历史名称,但它承载了伟人一再论述的“干部参加劳动”,实现干部与人民群众相结合、知识分子与工农群众相结合的思想。当年的许多干部都经历过干校生活,其中包括毛泽东的女儿李讷。

历史终究会做出客观的结论。

只是,某些习惯于安坐在高高的象牙塔里舞文弄墨的人,要他们屈尊下来过几天普通工人农民的生活,就觉得是对他们人格的极大的冒犯。他们曾经那么“虔诚”地恳求取得“劳动人民知识分子”的身份,可气候一变,他们却把这看作是受到侮辱的“伤痕”了。

读“《忆向阳》序言”,想起了伟人讲述自己在与工农群众打成一片过程中思想感情变化的一段话,由此更加体会到伟人当年号召知识分子走进工农群众,在劳动中实现思想感情转变的良苦用心。

—— 我可以说一说我自己感情变化的经验。我是个学生出身的人,在学校养成了一种学生习惯,在一大群肩不能挑手不能提的学生面前做一点劳动的事, 比如自己挑行李吧,也觉得不像样子。那时,我觉得世界上干净的人只有知识分子,工人农民总是比较脏的。知识分子的衣服,别人的我可以穿,以为是干净的;工人农民的衣服,我就不愿意穿,以为是脏的。革命了,同工人农民和革命军的战士在一起了,我逐渐熟悉他们,他们也逐渐熟悉了我。这时,只是在这时,我才根本地改变了资产阶级学校所教给我的那种资产阶级的和小资产阶级的感情。这时,拿未曾改造的知识分子和工人农民比较,就觉得知识分子不干净了,最干净的还是工人农民,尽管他们手是黑的,脚上有牛屎,还是比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净。这就叫做感情起了变化,由一个阶级变到另一个阶级。

【文/林之辛,作者原创投稿,授权红歌会网首发。】

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM