1975年5月26日夜里,一辆黑色轿车停在北大宿舍楼下。44岁的中文系讲师芦荻被接走了,直到车过新华门,她才知道要去给毛主席读古文。握着那本《唐诗三百首》,她的手心全是汗。

那时候毛主席82岁,白内障让他几乎看不清字。这个一辈子手不释卷的人,突然断了和文字的联系,那种痛苦可想而知。中央办公厅急得团团转,到哪里找个既懂古文又听得懂湖南话的人?

芦荻祖父是湖南人,当过辽阳知县。她自己从小读《唐诗三百首》,9岁就能背全本。更巧的是,毛主席早就知道她的名字。1963年《历代文选》里那些注释,就是她写的。《触詟说赵太后》、《别赋》、《滕王阁序》,主席都记着呢。

书房门一开,落地灯照着白发老人。芦荻心跳得要蹦出来。毛主席开口就问:“你的名字是不是出自刘禹锡'故垒萧萧芦荻秋'?”还没等她回答,那首《西塞山怀古》就用湖南腔念了出来,一字不差,语速还特别快。

芦荻当时就懵了。她是中文系讲师,竟然没接住这个话头。毛主席笑了,顺手拿起桌边那本《全唐诗》,翻到刘禹锡那页,上面划着红线。“你这名字不算俗,但要配上点诗意才有劲儿。”

接下来更厉害了。毛主席让她背《枯树赋》,背到”零落无依,形影相吊”时被打断。“你这句子读得不对味,庾信这篇文章是哭中带骂,不能只读悲。”话音刚落,主席就开始背:“昔年乔木,王谢堂前;今作苍苔,荆榛满地。”

这下芦荻彻底服了。她承认有些文章只在课堂上带过,没细读。毛主席看出她说谎,递过一张纸条:“攻书要到底。'不动笔墨不读书',你信吗?”那纸条是再生纸,背面还是老《参考消息》的边角。

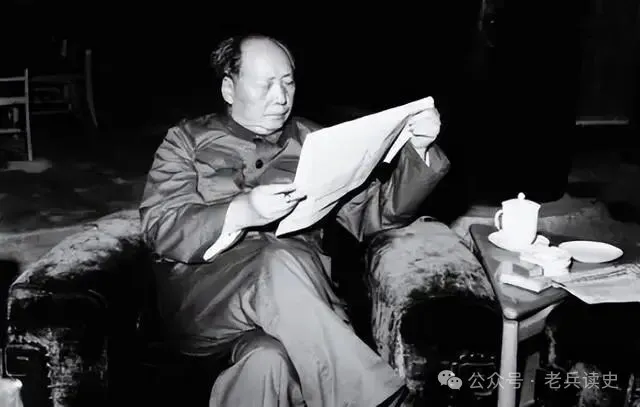

那晚他们聊到凌晨4点。6个多小时里,从唐代的刘禹锡聊到魏晋的阮籍,从庾信聊到陆机。芦荻发现毛主席的书房里到处都是批注,有铅笔的,有红蓝笔的,密密麻麻写得工工整整。《楚辞集注》上批着”屈原空有报国志”,《三国志》卷首题着”读史当观大略”。

更神的是毛主席的读书方法。桌上永远摊开四本同主题的书,读《资治通鉴》时必须配《史记》《汉书》。这种对照阅读法,连专业学者都很难做到。

有次读《晋书谢安传》,芦荻在”安石不肯出,将如苍生何”这句卡住了。毛主席闭着眼说:“此处'如'通'奈',和《史记项羽本纪》'虞兮虞兮奈若何'一个意思。”芦荻后来专门查《说文解字》,果然没错。

讨论李商隐《锦瑟》时,读到”庄生晓梦迷蝴蝶”,毛主席突然问:“这典故出自《庄子》哪一篇?”芦荻答不上来,他笑道:“《齐物论》开篇就是,你该找郭象注本对照看看。”

毛主席圈画过的唐诗有600多首,其中李白、李贺、李商隐的诗占三分之一。但他从不卖弄,每次都能说出个道道来。读《旧唐书魏徵传》时,看到”以铜为镜”那句名言,主席叹气说:“魏徵敢谏,是因为太宗能容。可惜晚年太宗也听不进劝了。”说完指着《贞观政要》:“这本书,每个干部都该读三遍。”

真正让芦荻震撼的是毛主席的史学功底。听她读苏轼《潮州韩文公庙碑》时,主席说:“汉武帝以后,汉代有几个大军事家、大政治家?到东汉末年,儒家独尊被打破了,建安、三国出了多少英雄豪杰!”

苏轼文中说那时期”文起八代之衰”,毛主席明确反对:“这不符合事实。魏晋南北朝是思想解放的时代,道家佛家都得到发展。把《昭明文选》拿出来看看,到底是'文衰'还是'文昌'?我说是'文昌'!”

关于《水浒传》的那次谈话更精彩。芦荻问起”只反贪官,不反皇帝”这话,毛主席哈哈大笑,像个小孩子似的手舞足蹈:“这话是我说的,在武汉政治局扩大会议上讲的!”

毛主席分析得头头是道:《水浒》这书好就好在投降,做反面教材让人民认清投降派。宋江和高俅的斗争,本质上是地主阶级内部这派反对那派。他特别赞成鲁迅的评价:“一部《水浒》说得很清楚,因为不反天子,所以大军一到就受招安,替国家打别的强盗去了。”

毛主席还问北大开不开诗词曲赋课。芦荻说现在这些课都停了,学生想读也买不到书。主席说:“那我们搞一部吧,选500首诗、500首词、300首曲、30篇赋。”

有次背李商隐的诗,芦荻背错一个字,毛主席立刻让她停下纠正:“读书时一定要念准确,记精确,丝毫不能含糊。”

最后一次见面时,毛主席问她会不会背李商隐《安定城楼》。芦荻摇头,主席就自己背了出来:“迢递高城百尺楼,绿杨枝外尽汀洲…”背完说:“这也是年轻人的登楼之作,有抱负却不得施展,用了王粲《登楼赋》的典故。”

芦荻走后,毛主席睡不着,又接着读《楚辞》去了。

从中南海回到北大,芦荻变了。她开始学毛主席的读书法,每本书都要做批注,还要找相关资料对照着看。以前她只注重文字训诂,现在开始思考古典文学的现实意义。

学生们发现芦荻老师不一样了。讲杜甫《茅屋为秋风所破歌》时,她不光分析艺术手法,还要讲杜甫的忧国忧民,讲知识分子的社会责任。

芦荻最珍贵的是那些侍读笔记。每次从毛主席那回来,她都会用蝇头小楷把主席的话记下来。1983年她整理出版了《毛泽东评点古文鉴赏》,20万字的手稿,披露了主席对87篇经典文献的批注。

更深的影响在于人生观的改变。毛主席曾指着窗外说:“那几只鸟是中南海的常客,别吓它们。一草一木,一禽一兽,皆有其命,万事无大小,皆当敬之。”

1976年芦荻女儿看到有人追打小猫,她立刻想起主席的话,扔下书本冲出去救了那只猫。这是她收养的第一只流浪动物。1992年她创办中国小动物保护协会,很多人不理解,一个研究古典文学的教授为什么搞动物保护?

芦荻只是淡淡说:“那年有人教过我,鸟不可动。”

2015年芦荻去世,享年84岁。她的一生从北大求学到侍读经历,再到动物保护事业,都体现着”文以载道”的传统。那些详细的笔记、密密麻麻的批注,记录着一段珍贵的文化传承。

据统计,毛主席读过的诗词有1180首诗、378首词、12首曲、20首赋,涉及429位作者。芦荻晚年常感慨:“都说主席用兵如神,我看他读书才叫出神入化。能把《资治通鉴》读17遍的人,古今能有几个?”

那段124天的时光,见证了一代伟人的文化底蕴。“不动笔墨不读书”的教诲,改变的不只是一个人的学术人生,更传承着中华文化的精神内核。

毛主席的哪种治学方法最值得现代人学习?这种文化传承对今天意味着什么?

【作者声明:作品含AI生成内容】

(来源:“老兵读史”微信公众号,修订发布;图片来自网络,侵删)

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM