“爸,您这一生,和谁最投缘?”1974年初春的中南海,李讷陪父亲散步时脱口而出。毛泽东停下脚步,抬眼望向积雪未融的紫禁城墙垛,声音低却清晰:“没有最好的朋友。”短短六个字,像北风,冷而直接,又含着不易觉察的温度。陪同的卫士抬头看天,李讷怔在原地,空气里只剩鞋底踩雪声。

那天回到菊香书屋,毛泽东难得地主动翻出几本旧书、几张老照片,挑灯与女儿聊了很久。

他说,没有“最”字,因为革命年代里,有些人给的是道路,有些人给的是火把,有些人给的是肩膀,把他们简单排座次,不合适。李讷默默做着记录。

多年后,她整理父亲遗物,每提到那四位名字,都忍不住感叹:时代改变个人,个人也能改变时代。

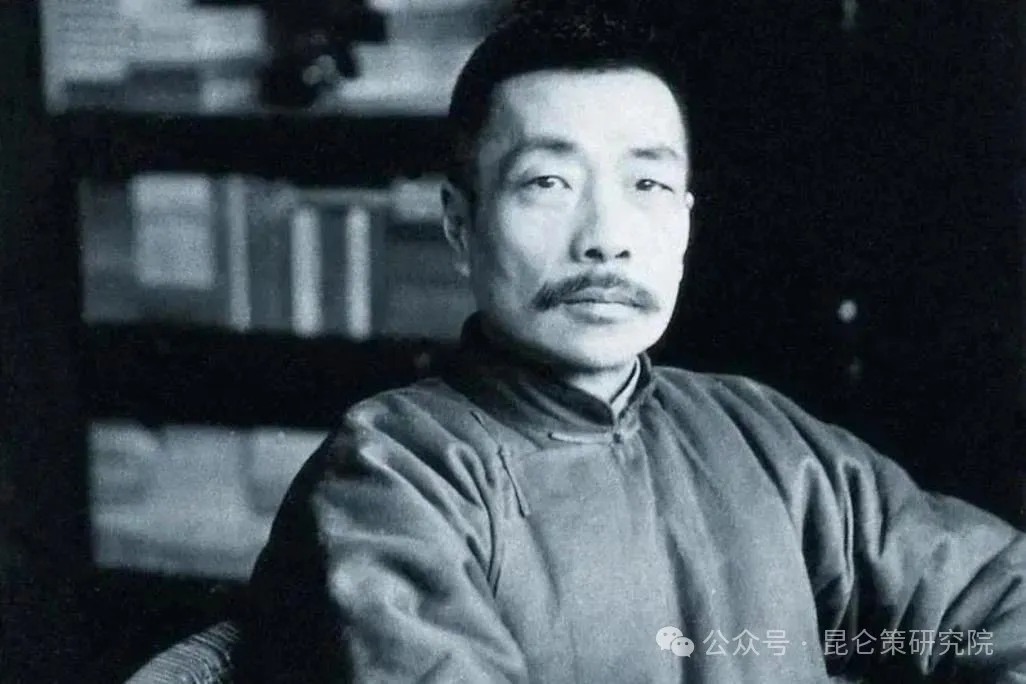

第一个被提及的,是鲁迅。

时间往回拨到1920年代。毛泽东在上海创办《湘江评论》失败后,颇为低迷,常去中国公学图书馆。馆员见他每天借同一本《呐喊》,甚至打趣说:“先生,您要背下来吗?”毛泽东笑而不答。他在笔记本上写下“横眉冷对千夫指”八个字,并标注“此人刀笔可抵十万兵”。

后来到湖南安源搞工运,他给工友宣讲鲁迅杂文,用极简白话解释何为“吃人的礼教”,工友听得发呆又骂娘,效果极佳。

1936年鲁迅逝世,毛泽东写信给党内同志,称鲁迅是“民族魂”。

在延安窑洞里,他告诉青年干事:“鲁迅的文字,比十七路军还厉害。”这句话,如今仍钉在历史的墙面。

第二位,是柳亚子。

很多人只记得柳亚子是“新南社”才子,却忘了他曾四次被通缉。

1938年秋,他冒险经西安赶到延安。窑洞里灯光昏暗,他握着毛泽东的手说:“这里有光明。”毛泽东回敬一句:“光明靠你我守住。”柳亚子兴奋得整夜未睡,连续写了三首七律。

十年后北平和平解放前夕,柳亚子又来北京,带着那首著名的《感事呈毛主席》:“风雨如晦鸡鸣不已……”毛泽东拿到手,当晚在颐年堂小书桌伏案和诗。诗稿边上,他批注一句:“牢骚太盛防肠断。”既是劝诫,也是体恤。试想一下,一个逾花甲的旧民主派诗人,能得到如此诚恳回应,本身就足够动人。

柳亚子最终留京参加政协,背后是对新中国命运的认可,更是对毛泽东人格的信赖。

第三位名字——朱德。

父亲慢慢放下茶杯,说到长征前夜的苦闷。1934年,中央红军突围失败,前有堵截,后有追兵,队伍人心浮动。一次会议结束后,朱德靠在墙上对毛泽东低声说:“你先休息,外面的骂名我扛着。”这一句背后,是数万人的生死。接下来的夜行军,他走在前列,鞋底磨穿,用草绳绑脚。到达贵阳附近的土城时,朱德军靴彻底开裂。有人劝他骑马,他摆手:“战士缺鞋,我怎好穿?”

1945年党的七大闭幕,毛泽东当着全体代表说:“朱德同志心向人民,刀口舔血二十年。”客观地讲,没有朱德连贯两线指挥,就没有长征落点,没有日后西北根据地的雏形。

1976年朱德病逝,毛泽东让人连夜抬来文件柜,亲自挑选相片作为遗像,沉默一整天。这份沉默,所有人都读得懂。

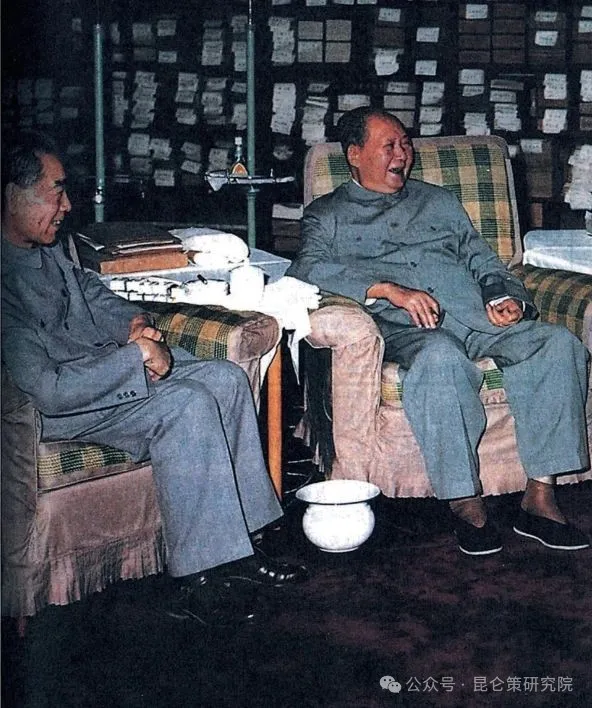

最后,是周恩来。

两人第一次促膝长谈,是1925年广州黄埔军校东山招待所。那夜外面下暴雨,周恩来递上热毛巾,开门见山:“掌握武装,才有发言权。”毛泽东点头:“真理在枪杆子里,但枪杆子也要写文章。”两人谈到凌晨三点。

十年后,遵义会议,周恩来主动提出:“军事上我不行,毛泽东行。”这一推,让党的军事指挥权回到合适的手上。

以后每逢关键节点,总能看到两人互补的剪影:毛泽东高屋建瓴定方向,周恩来缜密落地做执行。

1965年抗美援越形势紧张,周恩来病中仍连夜批文件,毛泽东写条子:“朱砂手,七尺躯,国事已劳,请多保重。”在生死面前,底色是同志加兄弟。

说完这四位,毛泽东摸着烟盒,轻轻敲了几下桌角:“朋友这词,太狭窄。革命就是不断遇人、识人、用人,再一起做事。”李讷尚未回应,他又补一句:“真正重要的,是立场一致,而非情谊深浅。”这话不浪漫,却真实。

李讷晚年回忆那段对话,常自问:如果没有鲁迅那把思想刻刀,没有柳亚子的锋芒疾呼,没有朱德的铁肩义胆,没有周恩来的襄赞筹划,父亲还会是后来的毛泽东吗?也许答案就在父亲那句“没有最好的朋友”里——广厦千间,不如同道共担风雨。不得不说,这或许也是大多数经历过战火洗礼的革命者共同的心理画像。

在很多官方照片上,毛泽东喜欢把手放在同事肩头,神情放松。表面看是亲切合影,细瞧却能感到一种微妙分寸:近而不逾礼,亲而不失立场。毛泽东能坦然说出“没有最好的朋友”,显然深知情谊与事业之间的微妙秤砣。

有意思的是,1966年文革伊始,北京大风黄沙。外宾问毛泽东:“阁下信任谁?”他笑答:“信任群众。”这与那句“没有最好的朋友”一脉相承:把个人感情置于集体命运之后。理解了这一点,也就理解了他对那四人的特殊情感:不是私人结盟,而是方向与道路上的并肩。

毛泽东逝世后,李讷整理父亲批注时发现,鲁迅全集、柳亚子诗词、朱德诗选、周恩来文集,一本不少,且每册都有眉批。在“文化”与“武装”、“诗词”与“火药”之间,毛泽东用自己的方式纪念同志,也佐证了那句“不分最好”。

回到开头那个问题——谁与他关系最好?答案或许并不重要。重要的是,每当舞台灯光暗下,总有人挺身而出,把手中的烛火交到他手里。这一传递,才让漫长的历史隧道里,没有彻底的黑。

(来源:“四夕读名著”今日头条号,修订发布;图片来自网络,侵删)

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM