在许多人的想象中,党中央在延安(1935—1948)的13年,中国人民正处在生死存亡的关键时期,忙于搞政治、经济、军事和文化建设,大概无暇去抓科技工作。其实这种猜想是不符合实际的。尽管那时烽火连天,物资匮乏,但对科技工作也很重视。不仅有明确的科技政策、科技团体、理工院校及科技活动,而且产生了许多科技成果,有力地支撑和推动着经济、军事的发展。科技工作是解放区建设的一大特色,很值得研究。

明确的政策

全民族抗日战争爆发后,许多知识分子冲破艰难险阻奔向延安,投入中国共产党领导的抗战洪流,其中包括科技工作者。据统计,仅1937年、1938年,经西安八路军办事处转到延安的青年知识分子就有2288人。为了更好地团结科技人员和知识分子,发挥他们的专长,党制定了许多明确的政策。

1935年10月红军长征结束,胜利抵达条件十分艰苦的陕北。12月17日,为了优待红军技术人员,毛泽东同周恩来、彭德怀联名发布《西北军事委员会关于办公费、津贴费之规定的命令》。规定无线电技术人员、医务人员、电话技术人员……,均列为技术人员,发给津贴。当时部队中的津贴分三等:一般人员每月1元,团级干部每月2元,团以上干部每月3元。工程技术员享受三元的最高津贴。这个规定是经毛泽东亲自核准的。

1939年2月25日,是农历正月初七(星期六),延安召开第一次技术人员新春晚会。毛泽东特出席并讲话。他指出:今天开会,就是说明技术人员在政治上的地位,在政治上的重要性。我们是以政治管理技术,但没有技术的政治是空的。一些人轻视技术人员和技术工作,一些技术人员自己也轻视自己的工作,这都是不正确的。没有技术人员和技术工作,就不能战胜日本帝国主义,也不能建设新中国。

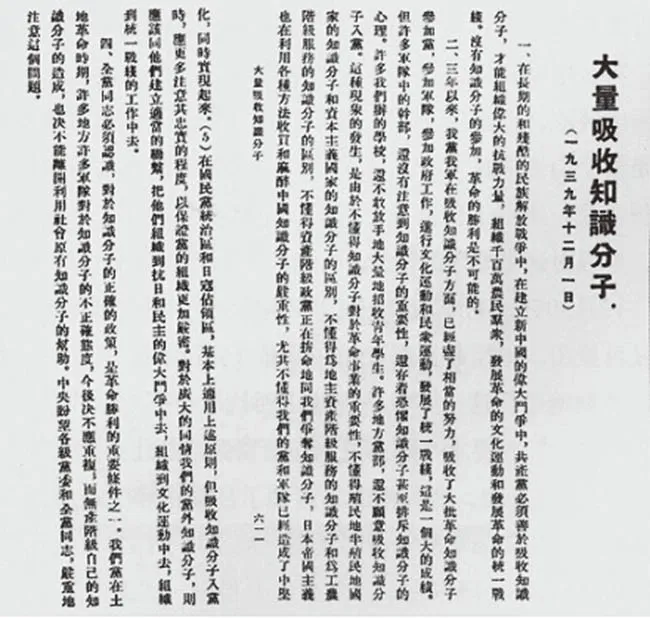

1939年12月1日,毛泽东起草了《中共中央关于吸收知识分子的决定》,指出:“在长期的和残酷的民族解放战争中,在建立新中国的伟大斗争中,共产党必须善于吸收知识分子”,“没有知识分子的参加,革命的胜利是不可能的”。这成为党制定吸收、重用、优待科技人员政策的指导思想。

1940年3月10日,毛泽东出席延安自然科学研究会成立大会并讲话。一个月后,他又出席八路军后方技术干部及技术部门政治干部座谈会并讲话,阐述党的科技政策。他讲了技术工作对革命的重要意义,发扬技术人员的工作积极性和提高他们地位的重要性,并谈到党对技术干部的关心等。

1940年3月22日,中共中央秘书处召开直属机关、学校在职的财政经济及各种技术工作干部会议,毛泽东出席会议并讲话。他说:召开这次会议,是向埋头苦干与艰苦奋斗的财政工作干部、技术工作干部表示慰问和敬意。他还希望大家对党的科技工作多提宝贵意见,以求不断改进这方面的工作。

这期间,自然科学在毛泽东的头脑中占有很重要的地位。1941年1月,他给远在莫斯科的两个儿子毛岸英、毛岸青写信说:“趁着年纪尚轻,多向自然科学学习,少谈些政治”,“总之注意自然科学,只有自然科学是真学问,将来用处无穷”。

中央军委根据中央重用和优待科技人员的指示精神,于1941年4月23日,发出《关于军队中吸收和对待专门家的政策指示》,指出:“一个军队没有大量的专门家(军事家、工程师、技师、医生等等)参加,是不可能成为一个有力量的组织(军队)的”。对于各种人才,一律以他们的专门学识为标准,给以充分的信任和实际的负责工作,如工厂厂长、医院院长等,并在物质上给以特别优待。10月17日,中央军委又发出尊重军队内技术专家工作的“训令”,批评军队中把政治工作与技术工作对立起来、重政治轻技术的倾向。要求充分发挥技术专家的作用,保证技术部门的特殊需要,不惜重金,多方聘请专门人才。

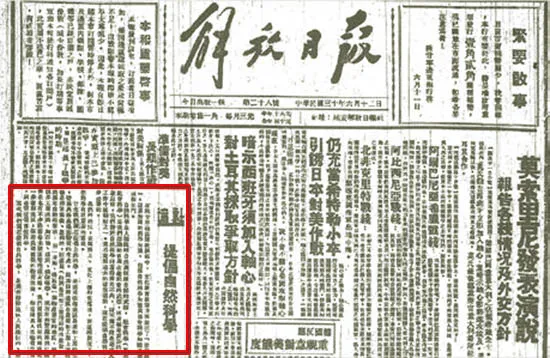

1941年5月1日,毛泽东起草的《陕甘宁边区施政纲领》中,明确提出:“奖励自由研究、尊重知识分子,提倡科学知识与文艺运动,欢迎科学艺术人才”。根据这一精神,《解放日报》连发两篇社论:《奖励自由研究》(6月7日)、《欢迎科学艺术人才》(6月10日),对帮助和鼓励科技工作者自由独立研究的方针和意义,进行了充分阐述;对科技工作和科技人才在边区建设中的作用,进行了有力论证;对党的科技政策方针作了明确宣示。纲领和社论极大地促进了延安科技事业的发展。同日,中共中央书记处作出《中央关于党员参加经济和技术工作的决定》,批评了党内存在的轻视技术工作的观点。号召党员“诚心诚意的学习和熟练于自己的技术,使各部门建设工作得到发展”。同时,要求党员要向专门家学习技术。

当时,延安急需医务方面的技术人才。7月30日,毛泽东、朱德、王稼祥、叶剑英,联合向各兵团首长发出指示:“我军医务建设在技术上进步不大,今后应尽可能地吸收大后方与广大沦陷区技术水平高深的医务人才,不惜其津贴予以任用,政治上作非党干部看待,生活上作专门家待遇之。”10月18日,毛、朱、王、叶致电华中局书记刘少奇,要他在苏皖各地招收600至1000名知识青年来延安学习、工作,“如有熟练工人及技术人才更好”。

◆1942年3月23日,毛泽东在延安高级技术干部季会上讲话。

1942年3月23日,延安举行了一次高级技术干部季会(每季一次),毛泽东到场讲话祝贺。他强调技术建设的重要性,对于政治与技术不统一不合理的现象,必须立即纠正。他还认为,季会所提出的建议,如:成立边区建设委员会、组织各种科学研究团体、设立工业学校、改良技术干部待遇等,是与目前中央号召的反主观主义、反宗派主义、反党八股的精神一致的,并赞扬了专家们敢做敢讲的精神。在延安普遍开展整风运动后,许多干部抽调出来集中学习。4月,中央对干部的培养与使用作出具体决定,明确对有专门技能的干部不能轻易调动,以保证他们工作的稳定和创造。同时,再次批评了轻视技术工作的倾向。

在解放战争紧张进行中,党中央仍然关心着工程技术人员。1948年6月1日,中共中央发出关于工资问题的指示。它指出:有些地方出现把技术工人、技师与普通工人的工资拉向平均的倾向,“这是很不妥当与错误的”。抹杀工程师、技师、技术工人和普通工人之间的差别,实行平均主义的待遇,这种办法必然阻碍生产积极性的发挥,使生产力不能发展。

总之,延安时期党对科技工作非常重视,对科技人员采取了吸纳、重用和优待的政策,尽量创造有利条件,帮助他们发挥技术专长,为经济建设作出贡献。

成立自然科学研究会

毛泽东作为发起人之一的陕甘宁边区自然科学研究会,1940年2月5日在延安成立。这一天,延安的自然科学界和各机关、学校的代表1000多人共聚一堂,庆祝这个群众性研究会的成立。会长吴玉章、中共中央组织部长陈云相继讲话。正当陈云讲话时,毛泽东悄然进入会场,陈云欲终止讲话,请毛泽东上台讲话。毛泽东则坚持让陈云把话讲完再讲。

陈云结束讲话后,毛泽东在掌声中登台讲话。他说:“今天开自然科学研究会成立大会,我是很赞成的。因为自然科学是一个好的东西,它能解决衣、食、住、行等生活问题,所以每一个人都要赞成它,每一个人都要研究自然科学。”“中国自有人类生活以来都要吃饭,要吃饭就要进行生产,就有自然科学的萌芽”。“自然科学是人们争取自由的一种武器。人们为着要在社会上得到自由,就要用社会科学来了解社会,改造社会,进行社会革命。人们为着要在自然里得到自由,就要用自然科学来了解自然,克服自然和改造自然,从自然里得到自由”。毛泽东指出:“边区的社会制度是有利于自然科学发展的”。他最后说:“马克思主义包含有自然科学,大家要来研究自然科学,否则世界上就有许多不懂的东西,那就不算一个最好的革命者”。

◆1941年6月12日,《解放日报》刊发了《提倡自然科学》的社论。

毛泽东的讲话近一个小时,对自然与社会、科学与自由、自然科学与自然哲学这些重要问题都做了重要论述,受到与会者长时的鼓掌欢迎。

自然科学研究会的宗旨是:进行自然科学的教育和研究,推进延安和边区的生产事业和经济建设,使自然科学为抗日战争服务。它有“章程”,对会员条件、权利、义务等都做了明确的规定。研究会包括许多专业分会,如医药学会、农学会、地质矿产学会、机械电机学会、生物学会、化学学会、建筑学会等。

1940年8月,自然科学研究会召开理事会,总结半年来的工作,并规划今后研究项目,进一步推动会员积极研究。此后,还组织过几次学术性观摩研讨活动。1941年,会务活动更多、更切合实际,出现一批成果。

此外,1941年春,农林学家乐天宇根据朱德的指示,与李世俊、方粹农、陈凌风等发起,在延安成立了中国农学会,会员有30余人,乐天宇为首任主任委员。该会为边区的农、林、牧业发展提出了许多有价值的建议。

创办理工科大学——自然科学院

延安是中国革命的圣地,也是中国共产党办教育的摇篮。

在抗战的艰苦年代,由于日寇的侵略和国民党的经济封锁,陕甘宁边区遭遇极大的困难。为了扭转当时的困难局面,党中央要求边区干部和部队一面抗日,一面生产,并从各地调来一批懂得科技的知识分子和熟练工人,筹备生产军民必需品的各种工厂。

党为了培养更多革命知识分子,至1940年夏,延安已陆续创办了鲁迅艺术文学院(简称“鲁艺”)、陕北公学(简称“陕公”)、中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)、中共中央党校(简称“党校”)、中国女子大学(简称“女大”)、安吴青训班(简称“青训班”)、泽东青年干部学校(简称“青干校”)等几所学校,唯独还没有一所科技类的高等学校。1939年底,中央决定筹办这样一所学校。

1940年1月,陕甘宁边区文化协会第一次代表大会召开,其中有科技界的代表出席,共商延安科技事业之发展。同时,在大会决议中也有发展科学技术的内容。2月5日,毛泽东在边区自然科学研究会成立大会上,纵论自然科学的重大意义,极大地鼓舞了延安科技工作者。他们认为科技人才是科技事业发展的首要因素,迫切希望创办一所专门高等学校—自然科学院,培养各方面的专业人才,以促进边区的经济建设。这一呼声,与中央的计划完全一致。

在根据地办学十分困难,不仅没有图书、仪器和各种教学设备,也没有校舍和教员。只有依靠“艰苦奋斗、自力更生”去创造条件办学。这就是后来形成的延安精神,也是自然科学院的革命传统。

◆延安自然科学院招生启事。

1940年5月,延安自然科学院分别在《新中华报》(延安)、《新华日报》(重庆)刊登招生启事,明确本院宗旨是“以培养抗战建国的技术干部和专门技术人才为目的”,坚持理论联系实际的教学方针。在中国共产党的号召下,一大批革命青年和知识分子冲破各种险阻纷纷来到延安,开始了创建延安自然科学院的战斗。

学校没有校舍,学生就自己打窑洞。窑洞既是宿舍,又当做学习室。上课没有桌椅,同学们坐在小木凳上,大腿当桌子,看书、写字、做作业。冬天大家一起上山背柴,一起缝羊皮大衣,搓毛线,织毛衣。学习条件越艰苦,师生间的互助友爱精神越强。有时上级发一点特别照顾的东西,大家总是你推我让,把方便让给别人,困难留给自己。老院长、著名教育家徐特立,虽然年过花甲,却徒步走一个l个来小时到校上班,为大家树立了艰苦奋斗的榜样。

本年9月,延安自然科学院正式开学,填补了延安没有理工科高等学校的空白。李富春、徐特立、李强先后担任院长。该院设中学部和大学部。大学部设物理(后改为机械工程)、化学(后改为化学工程)、生物、地质矿冶4个系。另外,该院还建有机械实习厂、化工实习厂、化工实验室和生物实验室等。在三年的时间内,自然科学院共培养出各种人才1千多人,并产生一批科技成果。

◆20世纪40年代初延安自然科学院全貌。

1943年4月,中央决定自然科学院并入延安大学,作为延大的一个分院,院长陈康白。1945年底,自然科学院迁往张家口,成为华北联合大学的工学院。1949年迁入北京办学,1952年1月,更名为北京工业学院。1988年5月,更名为北京理工大学。

理论联系实际是延安自然科学院的基本教学原则,学校经常组织师生进行科学考察和参加各种生产劳动。广大师生响应党的号召,为了革命和建设的需要,发扬艰苦奋斗、自力更生的精神,努力学习,勇于创造,为各根据地和建国后办学提供了宝贵的经验。延安自然科学院,作为中国共产党创办的第一所理工科大学,培养了许多科技人才,推出了一批科技成果,创造了成功经验,美名永留青史!

丰硕的科技成果

1939年5月,陕甘宁边区工业展览会开幕,第一次集中展示了近几年边区的科学技术成果,毛泽东出席了开幕式并讲话。他说:“这次工业展览中,有重工业、轻工业,有大工业、小工业,在边区这样困难的条件下做出这些成绩来,是非常有意义的。”

1940年6月,教师乐天宇(1901-1984,后成为农林生物学家)等率领自然科学院和边区农场等单位共同组成的森林考察团,历时47天,跑了15个县,对陕甘宁边区的森林状况作了系统、全面的调查,提出了制订边区森林政策的7项建议,同时为教学采集了两千余件植物标本。特别有意义的是,他们在这次考察中,了解到南泥湾的荒地适宜开垦,便向中央提出了开发南泥湾的建议和方案,立即得到了中央的重视。毛泽东专门找乐天宇了解情况,朱德亲自邀请乐天宇及生物系同学一起去南泥湾考察。后来,王震率359旅去垦荒,把南泥湾变成了“陕北的好江南”,这对于克服边区经济困难起了十分重要的作用。

◆1942年毛泽东、朱德在延安同科技干部合影。

为了解决边区用纸困难问题,自然科学院教师华寿俊、王士珍等深入造纸厂和延安地区,进行调查研究。他们经过大量调查和实验,发现生长在边区满山遍野的马兰草可以做造纸原料,并且试制出马兰草纸。马兰草纤维多,韧性强,适于生产印刷、书写、绘图用纸,还可以做成吸水纸、滤纸等。1940年12月8日,《新华日报》报道说:“边区满山遍野的马兰草,却变成了丰富的造纸原料,现已用了10万斤马兰草造成了20万张纸,印成各种书刊,边区的新闻事业,获得极大的帮助。”马兰草造纸成功,解决了边区用纸困难的问题。这一创举受到了党中央、边区政府的表扬。后来《解放日报》和毛泽东的《论持久战》《论联合政府》等都是用马兰纸印制的。

由于敌人的经济封锁,延安的电器奇缺。北京、太原的敌人严令:即使卖手电筒给延安者也要“杀无赦”。据说1942年时,延安只有三四台偷运进来的手摇发电机,供《解放日报》印制厂、八路军总部、中央医院用。延安无线电制造厂的技术人员林中、丁古等,发扬自力更生、打破敌人封锁精神,硬是利用废旧汽车皮、菩萨铜、炮弹钢等材料,自己设计造出齿轮、弹珠盘、发电子、磁铁等元件,最终制造出小型发电机。

在延安化学厂,科技工作开展得轰轰烈烈。他们把羊油放到锅里煮,加上苛性钠让它沉淀,上面就漂起能做肥皂的油。用这些油,每月可制造35000条“新华牌”肥皂,供延安军政教人员使用,还可以销售一些,打破了敌人的经济封锁。这些土法制皂中包含了技术人员的智慧和战胜困难的毅力。另外,这个工厂还能制造粉笔、牙粉、精盐、墨水等日用品。对于技术革新能手,每月给他们增加工资——一升小米,以资奖励。工厂对科技工作很重视,除经常举办技术座谈外,每月还抽出一定经费用于技术教育,成立了业余技术班。技术班分高低两班,由科班出身的技术人员讲课。由于教学内容紧密结合工厂生产实际,工人们学习情绪十分高涨。这样,工厂成了学校,工人成了学员,有力地推动了生产的提高。这一成功经验,受到党和政府的表彰与推广。

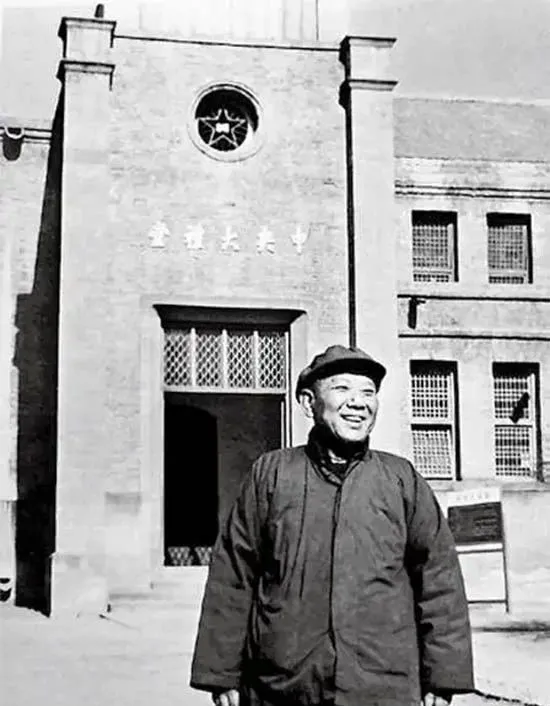

◆1983年3月,杨作才重返延安,在中央大礼堂前留影。

建筑方面的工程技术人员,发扬艰苦奋斗的精神,创造了许多骄人的成果,以杨家岭中央办公厅大楼和中央大礼堂最为有名。(一)中央办公厅大楼:1941年建成,设计者是自然科学院的杨作才(建国后在中央建委工作)。依靠中央机关和警卫团的同志,自己动手采石伐树建成。主楼3层,左右呈阶梯状,依次为3层、2层、1层,从上到下,逐层加长,型如“三”字;两翼对称,造型新颖,匠心独运。从正面看办公厅大楼,如飞机形,中间像机头,两侧似机翼,所以人们称之为“飞机楼”。一层是会议室(兼饭厅)和作战研究室、中办图书馆;二层是李富春、杨尚昆、王首道等办公厅领导的办公室;三层是政治局会议室。三楼与山坡间有木桥连接,通往毛泽东等领导人的窑洞。延安文艺座谈会就是在一层西南头不足120平米的会议室召开的;《关于若干历史问题的决议》,是在三层的会议通过的。毛泽东对办公厅大楼的设计建成很高兴,他面带微笑,看着刚建成的大楼说:“这个楼就是我们的政治工厂,今后许多党的文件和政策,都要在这里制造出来。”(二)中央大礼堂:它是延安一座标志性建筑,位于中央办公厅大楼前面300多米处,设计者也是杨作才。当时没有建筑机械,全靠干部们动脑动手于1942年下半年建成。这座穹窿式结构的大礼堂,长35米,宽30米,可容数百人。它体现了艰苦朴素、壮观大方的民族风格;同时,又吸收了西方现代堂馆的建筑学因素。它不仅有固定坐凳和宽大的主席台,而且还有休息室(兼舞厅)和乐队演奏台。1944年6月,中外记者一行21人,在延安参观中央大礼堂时,备加赞美。1945年4月,在这里召开了中共七大,同时首演了歌剧《白毛女》。

此外,建筑技术人员还举行过多次研讨会、观摩会,探讨窑洞的打法和格局的改进,现场评议组织部大礼堂、八路军大礼堂的设计和建筑的得失,进行技术交流。

1944年6月,李维汉执笔写了一份介绍延安的材料,题目是《陕甘宁边区简述》,后经毛泽东、周恩来审阅,发给中外记者。其中谈到延安的工业状况:“现有纺织、被服、陶瓷、玻璃、肥皂、火柴、造纸、印制、制革、煤矿、煤油、炼铁、化学、机械制造与兵工等业。中心环节是纺纱与织布,炼铁与制造。前者解决最大量需要;后者为工业发展的基础。”这些都是延安时期的科学技术成果。

除了以上物质的科技成果外,还有许多非物质的科技论文和科普读物出版,它们对于延安科学技术知识的普及和提高都具有重要意义,如温济泽的《自然科学与社会科学的关系》(刊《中国文化》1卷5期)、徐特立的《怎样进行自然科学研究》(刊《中国文化》2卷4期)等。《西北儿童》《青苗》及《解放日报》等报刊,则刊登一些趣味性的科普作品和破除迷信之类的故事,普及科学知识。还应该特别指出,延安大众读物社(社长周文),在普及科学技术方面做了许多工作,不仅出版了系列科普丛书,还组织了一些讲座。他们的工作受到毛泽东的称赞和鼓励。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM