摘要:在长期的革命实践中, 中国共产党人逐渐摸索和创造出内参报道这样一种独特形式, 并逐渐形成一套制度。作为颇具中国特色的传媒体制和政治传播的重要组成部分, 内参毕竟在当代中国的社会政治生活中, 曾经、正在并将继续发挥着不可替代的重大作用。

胡乔木曾经应邀在哈佛大学做过一次演讲, 叫“中国的领导人是怎么样决策的”。他谈到, 中国领导人通过很多途径获取信息进行决策, 其中很重要的一条途径, 就是各省各部门包括新闻机构提供的内参。确实, 作为中国特色传媒体制和政治传播的重要组成部分, 内参的角色不容忽视。毛泽东是运用内参治国理政的高手。那么, 内参这种有益的参考资料之创设和他有什么关系?特别是, 在一些内政外交等活动中, 他又是如何巧妙运用内参的呢?

毛泽东与内参的创立与演变:“此种内部参考材料甚为有益”

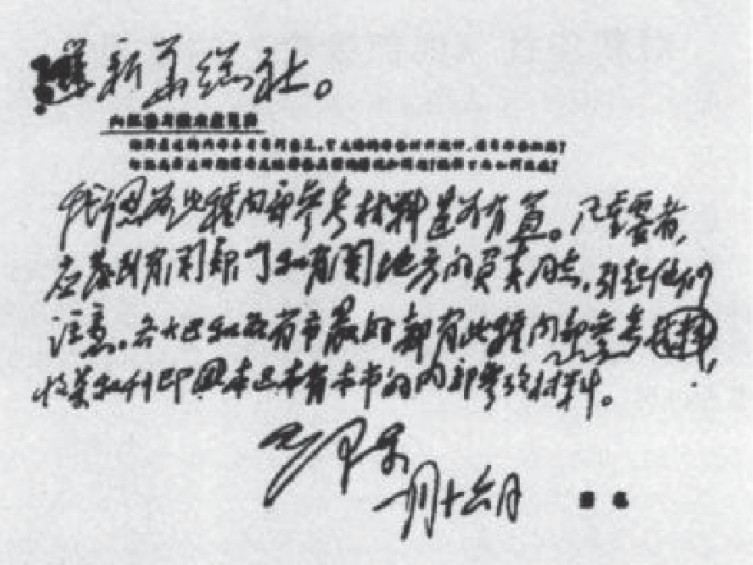

在长期的革命实践中, 中国共产党人逐渐摸索和创造出内参报道这样一种独特形式, 并逐渐形成一套制度。1948年6月5日, 中共中央发出《关于新华社应供给各种资料的指示》, 这是第一个关于内参报道的文件。1949年9月22日, 新华社根据中央指示正式出版《内部参考》, 刊登记者反映的国内外重要情况, 供中央领导同志参阅。1952年1月, 新华社向内参读者发出征求意见表。毛泽东是这样填写的:“我认为此种内部参考材料甚为有益。凡重要者, 应发到有关部门和有关地方的负责同志, 引起他们注意。各大区和各省市最好都有此种内部参考, 收集和刊印本区本省本市的内部参考材料。”

1952年,毛泽东就新华社内参批复:此种内部参考资料甚为有益

针对记者为《内部参考》写的稿子往往被地方扣压的情况, 毛泽东在一次谈话中指出:“中央给记者的任务就是如实反映情况。记者反缺情况是自己的职责。不论是省市委喜欢的不喜欢的, 他都要反映。中央怎样判断, 这是中央的事。省市委书记不是记者, 不能到处去采访, 如果让他任意扣压记者的稿件, 中央还要派记者下去干什么?”

在此前后, 胡乔木亦代表毛泽东, 多次就内参报道向新华社传达意见。比如有些稿件可以而且应该公开发表, 不必都登在内参上。因为当时正在提倡批评与自我批评, 胡乔木指出如果连这类新闻也不公开报道, 就会让人感觉“我们对于像这一类工作缺点也是不愿揭发和批评的”。关于一般情况下可以公开发表, 但又由于种种原因不能公开发表的稿件, 胡乔木强调要注明不能发表的原因。至于内参中提到的偏向、缺点和问题, 他提出务请有关机关进行答复, 并在稿末注明已于何时向何机关提出。有关机关的答复也应登在内参上。总之, 要“改变一切工作缺点不能公开报道的观点”。同时对各种工作中的缺点偏差不应只是消极地揭发, 而应积极地追查纠正;不仅要向中央提供工作中的不良情况, 还要负责地帮助中央追查并及时提供改进的情况。

正是在这样的背景下, 中共中央于1953年7月发出《关于新华社记者采写内部参考资料的规定》。由于新华社记者分布较广, 可以并应当利用他们的便利条件, “反映工作中存在的一些问题、缺点和群众的思想情况, 供给中央负责同志参考”。《规定》还重新规定了记者采写《内部参考》的范围:1.党的政策方针在各地贯彻执行中的情况和问题, 特别是那些对领导机关“有参考价值的实际工作中的困难、偏向、错误和缺点的情况”;2.各阶层人民当前的政治思想情况、对国内外重大政治事件的意见, 以及生活工作中遇到的困难和对于领导机关的意见;3.统一战线工作中的问题;4.“工作中一些尚不成熟、带试验性的不宜公开报道的工作经验”;5.各地自然灾害的详细情况和反革命分子的活动情况;6.“其他不宜于公开发表的重要情况”。

为贯彻执行上述规定, 新华社国内新闻编辑部于1953年8月29日召开部务会议, 就改进内部资料的采写和编辑工作进行讨论。会议认为各地对采编工作已较过去重视, 但仍存在不少缺点, 为此提出一些针对性意见;明确编辑《内部参考》的目的, “主要是供给中央负责同志参考, 使他们能及时地了解到党的各项政策在具体执行中所发生的新的重要问题” (同时也为新华社组织报道提供情况) 。

经过几年积累和探索, 到1957年底, 内参工作已有所进展, 但也留下不少问题。比如刊登了一些有问题、有错误或不适宜在“内参”上刊载的稿件, 同时稿件质量和数量也有日益下降的趋势, 甚至连续有好几期因来稿很少而脱期。为此, 编委会重新确定了一些基本原则:一方面“内参”主要是供中央负责同志了解国内外各方面情况的一个党内刊物, 选稿标准应该从宽, 因此, “只要是对中央负责同志有参考价值的一些国内外重要资料, 即应有选择地加以刊载, 不宜限制过严”;另一方面, 内参的阅读范围较广, 不限于中央负责同志, 所以选登稿件也应有所限制。一般说来, “国际稿件刊登从严, 国内稿件刊登从宽;在选择国际稿件时, 对反映兄弟党内部关系的稿件从严, 对反映一般国际问题和兄弟国家内部一般情况的稿件 (如经济建设中的问题、学术思想动态、人民生活和思想情况等) 从宽”。

1958年2月24日上午, 中央书记处开会讨论《内部参考》的工作。邓小平指出, 《内部参考》上登出来的东西有影响, 对处理国外问题的稿件要特别慎重;搞错了, 流传出去就会影响到国际关系。他还称, 《内部参考》“登出的东酉, 算数也不算数”, 上面“反映的问题可信可不信”。胡乔木也认为, 党内的组织问题特别是省市委内部组织问题不必在内参上发表, 搞错了影响很大。彭真则指出:以后凡不适宜在《内部参考》刊登而有参考价值的稿子, 除打清样送中央政治局委员、候补委员、中央书记处书记外, 还应分送给中宣部、中联部、外交部。列席的新华社负责人缪海棱反映了记者因怕出问题不敢写内参的情况。彭真说这不对, 应鼓励记者写, 但要认真负责。他称中央的一致意见, 是要新华社认真把《内部参考》办好。

截止到1957年底, 《内部参考》共发行2310份。阅读范围也是比较严格的, “但实际阅读者却远远超过了规定的范围”。从读者来信可知, 不少读者是地委级的干部, 一些干部学校的次要干部、一般作家都可以看到“内参”。

到1959年, 《内部参考》发行已达2400份。这是因为一方面阅读范围扩大了 (特别是新闻机关除新华社、人民日报因业务需要阅读范围略宽外, 中央各报社及省报、省台均为总编辑以上的干部订阅了) , 另一方面阅读《内部参考》的领导同志大都是一人一份, 还有内参随着人走的现象 (即工作调动后仍继续订阅) 。为此, 新华社后来决定采用中央分发文件的办法, 在发行份数上加以适当控制, 除中央负责同志可以一人一份外, 一般以党组为单位, 发给一份或若干份。新华社还就阅读内参的若干注意事项进行了规定, 比如“明确《内部参考》是供领导同志阅读的党内文件, 不得给规定阅读范围以外的干部阅读”, 再如规定阅读者工作调动, 应由该机关机要秘书通知新华社发行科停发, 不得自行处理或带走《内部参考》等。

《内部参考》之外, 还有一种重要的内参即《参考资料》。到1954年10月, 新华社抄收的外国通讯社电讯已由1949年的30多家增至46家, 每天收讯56万多字。原来编印的《参考消息》每天由1949年时的10多页, 增加到50多页, 刊物越来越厚, 但还有许多译稿登不上去。吴冷西等认为, 《参考消息》容纳不了日益增多的译稿, 也不能再“膨胀”下去, 有必要另办一个刊物, 来满足中央有关部门和研究单位的需要。与此同时, 周恩来也在思索解决这个问题的办法。1955年初, 他指示改进和精编《参考消息》, 并倡议出版《参考资料》。吴冷西立即同有关部门研究落实, 并于2月21日向周恩来呈送报告及方案, 提出把《参考消息》分成《参考资料》和《参考消息》两种刊物出版。随后经周恩来批准, 于3月1日起实行。从此, 就有了新创刊的、后来俗称“大参考”的《参考资料》。

1957年1月1日起, 《参考资料》再次改版扩大发行, 并由每天出版两期增加成3期, 即上午版、中午版和下午版, 共约16万字。增加了数量, 加快了时效, 新华社内部当时称之为“一日三参”。中央一些职能部门的读者则以满意的口吻说:“一日三餐 (参) , 供应及时。”

1958年炮击金门后, 由于《参考资料》编辑粗糙, 未能完全反映当时国际上对此问题的形势。10月24日, 毛泽东派秘书林克来新华社传达他的批评意见, 要求编辑人员“学习党的政策”。新华社的检讨送上去后, 12月23日, 中央书记处候补书记胡乔木又专门来新华社传达中央常委的意见, 要求成立“首先为中央服务”的专门的“参考材料编辑部”, 成立一个“具有研究性质、为中央各作战单位提供参谋意见”的编辑部。这个意见, 推动参考报道在新华社内成为了一个专业的报道系统。以吴冷西为首的编委会经过多次讨论和准备, 于1959年2月16日正式确定成立参考资料编辑部, “以便在国际参考报道中为党中央和有关部门更好地起到‘耳目’作用”。

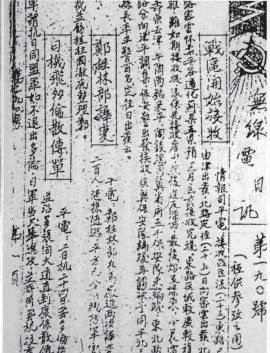

江西革命根据地时期的早期内参《无线电日讯》

毛泽东巧用内参推进新三反运动:“每天必看”内参

1959年3月, 毛泽东在一次谈话中说:“现在的报纸我只看一些消息, 但《参考资料》《内部参考》每天必看。”《建国以来毛泽东文稿》中就有41篇关于《内部参考》的批示, 显见这是他了解各地情况相当重要的渠道之一。毛泽东如此重视这一刊物, 他又是如何运用《内部参考》, 各级领导干部又是如何解读和响应那上面的一些报道的呢?不妨以1953年初的新三反运动为例来看一下。

还在1952年11月, 毛泽东就收到中共山东分局的一份报告, 内称区乡等基层干部中强迫命令、违法乱纪现象严重, 省的领导机关也存在官僚主义等问题, 除了姑息迁就下级干部, 还积压了7万多件人民来信没有处理。毛泽东随即安排在1953年1月5日发布《关于反对官僚主义、反对命令主义、反对违法乱纪的指示》, 除了将山东分局的报告转发各中央局、分局、省市区党委、地委和县委之外, 更号召这些单位要仿照山东的办法, 从处理人民来信着手, 检查一次官僚主义、命令主义、违法乱纪分子的情况, 严重者须加惩处或清除出党。新三反运动由此开始。毛泽东更在13日将山东分局的报告直接转给刘少奇、周恩来、朱德、陈云、高岗、彭德怀、邓子恢、邓小平等, 提示他们中央也可能有官僚主义, 要求重视该问题。

但到1月底, 各中央局、省委及市委均未做出进一步的响应及自我检查的报告。毛泽东也无法从正式信息渠道获取各地官僚主义的实情及进行新三反运动的情况。正是在此背景下, 他于1月16日填写了前引对《内部参考》的意见, 即“此种内部参考材料甚为有益”等。可以看出, 毛泽东希望借助《内部参考》来揭露各地的官僚主义问题, 这样可以让有关干部知晓, 也使他可以借此了解各地的情况。这种意图在如下事件中反映得更为明显。

1月30日, 《内部参考》刊登了一篇《河北省农村基层干部违法乱纪情况严重》的报道。这是河北省委书记林铁安排新华社河北分社调查后采写刊发的。毛泽东看后很兴奋, 随即责令新华总社指示各省市分社照此办法, 设定“官僚主义”“命令主义”“违法乱纪”等采访主题, 并将其中的典型通报各中央局、分局、省委和市委, 促请他们注意。诚如有研究者注意到的, 这个指示隐含了两点:一是希望各省市委书记像林铁一样, 亲自领导检查各地的官僚主义, “省委带头, 亲自领导”;二是可以通过阅读《内部参考》上各地新华社记者调查的结果, 来了解各地的情况, 获取比正式报告更多的信息。

毛泽东一声令下, 新华社立即布置各地分社重点采访。比如东北总分社就派出两个记者到干部强迫命令、违法乱纪现象较严重的热河、辽东两省采写此项消息, 西北总分社也指示记者立即与有关机关取得联系, 了解各省市中干部官僚主义、命令主义和违法乱纪的情况及其严重程度, 并了解各省市接到中央1月5日指示后的动态。中南总分社则布置记者重点采写经济工作方面领导机关的官僚主义、农村区乡干部的强迫命令作风以及公安人员和民兵的违法乱纪事件。

在这种全面动员、重点采写下, 到3月31日, 《内部参考》共刊出31篇相关报道。归纳起来, 这些报道反映的情况有几个特点:1.强迫命令在基层干部中很普遍;2.违法乱纪以基层干部打人为最普遍;3.高级干部则以官僚主义态度最为普遍, 包庇下属或是对批评者打击报复的情况不仅陕西有, 江苏、湖南等地也有。

这些报道引起了各地省委的注意, 各地省委随即派人进行调查处理, 并将结果刊登于《内部参考》上。以江苏为例, 2月25日《内部参考》刊出《江苏各地干部中官僚主义和违法乱纪的情况》, 指出人民来信未处理、假造情况上报、对批评者打击报复、部分区以下干部存在强迫命令等恶劣行为等六大问题。江苏省委随即对上述问题进行了检查和处理, 并于3月23日将报告反馈给新华社。3月31日, 《内部参考》刊出了这份报告。其中谈到:省委从各单位抽调40余名干部, 组成省委处理人民来信办公室, 推动了相关工作, 并有力配合了新三反斗争。另有33个县市也建立了人民来信办公室。报告还汇报了其他问题的处理情况, 比如关于句容六区区委书记王百原陷害批评者的事件, 早于1952年10月即被县委察觉, 但王始终不肯承认。县纪委前往调查, 王仍写信恫吓乡干部不要说真实情况。其处分问题已转交省纪委研究。

新三反运动中, 毛泽东寄望于《内部参考》的, 不仅是揭发干部中的官僚主义、命令主义、违法乱纪, 似乎还包括它能长时间扮演更积极的角色。这个意图在前述1月16日对《内部参考》的意见中已有所暗示。他希望“凡重要者, 应发到有关部门和有关地方的负责同志, 引起他们注意”, 借此来监督有关部门和领导干部。引人注意的是, 1953年上半年《内部参考》刊出了29封各单位响应揭发问题的来信, 且都集中于2月到5月之间, 这种数量和集中程度在《内部参考》中是非常罕见的。《内部参考》在刊载这些来信时, 也会发一份报道给问题所涉及的上级单位, 促请其注意。而这正是按照前引毛泽东1月16日的相关意见来进行的。

不难发现, 《内部参考》成了毛泽东了解情况的非正式沟通渠道之一。他先把自己想知道的如官僚主义、违法乱纪等情况通知新华社, 再由新华社具体编成采写计划, 要求各分社及记者站针对这几个主题进行采访, 然后将报道刊登于《内部参考》上, 这样即可了解比正式渠道更多的信息。《内部参考》由此成为毛泽东乃至中共中央非正式信息沟通渠道的一环, 甚至也成为监督体系中不可或缺的角色。

毛泽东、内参与外交事务:通过看内参“懂得点国际知识”

内参资料不仅可以帮助处理内政, 对应对国际问题亦很重要。毛泽东就多次表示, 自己懂一点国际知识, 靠的就是每天两本《参考资料》。他不但自己看, 还设了专门秘书帮他看。林克原任《参考消息》编辑组组长, 1954年被调去做帮毛泽东看参考报道的秘书。江青也任过此职。在相关档案文献中, 留存了一些毛泽东给江青写的便条, 有一部分的内容就是要她注意阅读或研究某篇参考报道。

毛泽东阅读《参考资料》非常认真仔细。重要之处总是画线或圈点, 有疑问处则打问号或写下质疑, 有差错还认真地予以纠正, 对一些有重要参考价值的文章, 则作眉批旁注, 并推荐给其他领导同志或身边工作人员阅读。在这些批注中, 毛泽东的立场观点和对问题的观察, 跃然纸上。以1958年9月24日下午版《参考资料》为例, 有20篇文章他看后做了眉批旁注, 文内留下密密麻麻的圈圈点点和有长有短的杠杠线线。如在《梅农说联大不充分讨论我代表权问题是违反世界大多数人民愿望的行为》的标题旁批注:“极好!要看。”对《阿登纳认为现在只有苏美两个大国有一天中国将加入大国行列》一文, 他批注:“值得看!!”对《美联社说美在联大阻挠对我代表权问题的讨论甚为孤单》一稿, 他批注:“极重大, 值得看。”对《美联社透露美企图利用中美会谈阻挠我解放台澎金马这一阴谋如不得逞就打起联合国招牌来干涉我国内政》一稿, 批注:“这是一篇极重要的文章, 值得看。”又如1958年11月, 看了李普曼写的《苏联的挑战》一文, 毛泽东批示:“此件印发, 值得一看。”1958年12月, 中共八届六中全会期间, 他又将《参考资料》上刊登的3篇报道, 亲自重做标题、重写提要, 批示邓小平印发给与会中央委员阅读。

对一些有助于了解世界形势、认清对手政策意图的参考报道, 毛泽东常常批示在更大范围的报刊登载, 或者作公开报道。比如1950年12月28日, 他批示“可将胡佛演说以资料名义刊于人民日报第四版及世界知识上”。1953年2月28日, 看到《内部参考》上台湾媒体关于华东等地军力部署的报道, 他立即写信给新华社:台湾大道通讯社的两条消息, 可移载《参考消息》, 这是蒋介石向美国人说的, 表明他无力进扰大陆和海南岛, 和近几个月前蒋介石向美国通讯社发表的谈话为同一性质。1959年4月5日, 《参考资料》刊出《印度新闻社报道西藏叛乱情况》和《印度新闻社记者报道西藏叛国分子谈几年来准备发动叛乱情况》, 毛泽东在这两篇报道的目录旁边批以“可阅”, 并指示:“即送周恩来阅。这个新闻社的这两条报道, 是不利于尼赫鲁的, 我看可以全文发表, 请与吴冷西一商。”

毛泽东一直把《参考资料》作为他增加知识的重要“教材”。1971年到外地巡视途中对各地负责人谈话时, 他说:“我天天当学生, 每天看两本《参考资料》, 所以懂得点国际知识。”周恩来1972年8月1日在人民大会堂对各部门负责人讲话时也谈到:毛主席说, “他要学点新知识, 主要靠两本《参考资料》”。

毛泽东多次指示要尽量多地收集外部世界各方的情况, 特别强调向中央提供参考报道要全面, 正的反的、好的坏的都要反映。他很重视外界和我们唱反调的言论。比如1957年6月24日《参考资料》选刊美国《新共和》杂志的一篇文章, 他看后在给陈云的批语中写道:“17页有一句话, 值得研究一下。这一句话是唱反调的, 但也应当促使我们注意。”按这篇文章题为《在我们的对华政策上的辩论》, 毛泽东批示注意的是其中“垮台论”小标题下开头的这句话:“‘一百万人委员会’说, ‘北京政权现在并不能牢靠地控制住大陆’, 工业产品、猪肉、棉花和煤的缺乏, 反映出一种‘严重的经济危机’。”

1958年炮击金门期间, 《参考资料》刊登的材料数量很大, 毛泽东每天都仔细阅看, 认真研究。他发现编辑对稿件的处理和所拟标题不符合中央方针政策, 几次提出批评。10月初, 毛泽东在中南海的住处连续召开政治局常委会议, 讨论台湾海峡局势。会议期间, 常委们还议论了《参考资料》的报道工作。据列席的吴冷西传达, 常委会议提了4点意见:一、中央要消息灵通, 《参考资料》应尽快向中央提供最新情况;二、编辑人员不了解有关的中央政策, 应好好学习;三、编辑人员要研究情况, 抓风向;四、编辑人员要客观, 不要主观, 要把情况原原本本地反映给中央, 由中央判断。

读了《参考资料》上的信息后, 毛泽东会有所思考, 甚至形成决策。这些决策当然不是靠一两条参考报道就能作出的, 但也不是说个别参考报道对决策没有起过作用。比如1950年朝鲜战争爆发后, 中国决定出兵援朝, 但什么时候宣布中国人民志愿军进入朝鲜呢?一直等到外国通讯社报道了在朝鲜发现中国人民志愿军后, 才正式宣布。再如1964年10月中国第一颗原子弹试爆成功, 一直等到外国通讯社报道瑞典地震台测出中国西北地区有震感, 周恩来才在人民大会堂举行的一个集会上正式宣布。这一天, 新华社社长吴冷西就守在收讯机旁看收到的外电, 副社长朱穆之成了通讯员, 负责传递有关信息。这两个故事说的虽是新闻宣布的时机, 但也算是一种小的具体的决策。

《参考资料》等报道还会影响毛泽东等高层领导对国际形势的评估。从新中国成立到他去世, 随着国际形势的演变, 毛泽东至少作出过3回不同评估。这3回评估当然不是仅仅根据参考报道提供的信息作出的, 但是参考报道在其中起了作用是毫无疑问的。有时候《参考资料》上的一些信息也确实促成了他的重要决策。典型者如1958年炮击金门前后的情况。毛泽东说这是对美国实行“绞索政策”, 不会引发战争, 是给美国“在台海套上绞索”, 而且“套上了”。

炮击金门后, 在“固守金马”还是“划峡而治”上, 美蒋态度不同:美国国务卿杜勒斯骂蒋“愚蠢, 不明智”, 蒋介石指杜勒斯声明“片面”。毛泽东从《参考资料》上看到这些情况, 立即改变方针, 利用美蒋矛盾, 以国防部长彭德怀的名义发表《告台湾同胞书》, 先是暂停打炮7日, 继而又是单日打炮、双日不打炮, 任蒋军补充给养, 而“美国军舰护航, 不在此例”。《告台湾同胞书》揭露了美国“划峡而治”是为了“孤立台湾”推行“两个中国”的阴谋, 呼吁台湾当局看穿美帝阴谋, 接受我方提出的和谈建议。

1958年11月18日晚, 杜勒斯在美国基督教会全国委员会上发表演说。第二天, 《参考资料》发表了演说全文, 题为《杜勒斯叫嚷在台湾海峡地区继续搞“不依靠武力”阴谋, 为此甘冒“战争或疏远朋友”的危险, 惊呼对社会主义和独立运动的发展不能“防御”, 须加紧颠覆和干涉》。毛泽东看到后觉得不妥, 就提笔把这个带火药味的标题改了, 并印发中共八届六中全会。改后的标题为:

“杜勒斯对国际形势的全面分析

——唱低调

——自己认输, 说是在理论方面、组织纪律方面, 西方不行

——招呼我们说:只要你们共产党埋头去办家里事, 不出远门, 西方就放心了”

1959年2月2日, 《参考资料》又刊登了一篇杜勒斯1月31日在纽约州律师协会授奖宴会上以“如何抵挡共产主义”为主题的演说全文。毛泽东看后在旁边写下了一段“读后感”。原文如下:“畏战争、畏革命, 想要维持现状。如果出现革命, 那是不合所谓正义和平的, 应当立即以战争去扑灭。如果出现战争, 也是一样。扑灭革命和革命战争, 永葆资本统治, 这是杜勒斯的目的。帝国主义者已基本上转到维持现状的立场。”

1960年夏季, 中共中央在北戴河召开工作会议, 毛泽东又从有关内参刊物中选出两组文章, 作为参考文件分发给会议参加者。一组选自《参考资料》, 是关于西德总理阿登纳和法国总统戴高乐秘密会谈的3篇外电报道和外报评论。毛泽东为印发这组材料写的批语是:“请各同志注意看下面这些消息。世界局势将有变化。请你们看一下, 想一下, 议一下。”另一组选自《内部参考增刊》, 批语是:“要所有各同志, 将《内部参考增刊》第X期10篇文章全部精读一遍, 对其中几篇最重要的, 要读两遍。然后, 各小组认真讨论一天。讨论时中央各部长都参加。”

通过《参考资料》等内参报道, 还可以检验一些方针政策的执行效果。毛泽东曾与英国退休元帅蒙哥马利谈话。蒙氏回国后, 在《星期日泰晤士报》发表了一系列访华观感, 《参考资料》摘译过一些。读过第一篇《我们的会谈》后, 毛泽东给江青写了个条子:“此件可看, 很有兴趣……盛赞了中国人民的大 (干) 劲, 要和平, 不侵略, 五十年内大有可为。他说中国革命是正确的, 不可避免的。”蒙氏的这种态度让毛泽东深感振奋。他马上又调阅了世界知识出版社3月就已翻译出版的蒙哥马利的一本谈论东西方关系问题的集子。尽管书中很少谈到中国问题, 但蒙氏对西方国家尤其是美国政策的批评, 和应当把争取一个和平友好的中国作为西方国家最主要的政治目标之一的说法, 还是让毛泽东十分欣赏, 他马上批示要刘少奇、周恩来和邓小平都读读此书:“很有意思, (乃) 必读之书。”

作为颇具中国特色的传媒体制和政治传播的重要组成部分, 内参毕竟在当代中国的社会政治生活中, 曾经、正在并将继续发挥不可替代的重大作用。即便在今天的网络新媒体时代, 也是如此。当然, 其具体发挥作用的途径和形式, 可能会有所不同。但毛泽东通过读内参来推动治国理政、增进国际知识等的经验和做法, 仍然值得我们思考和借鉴。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM