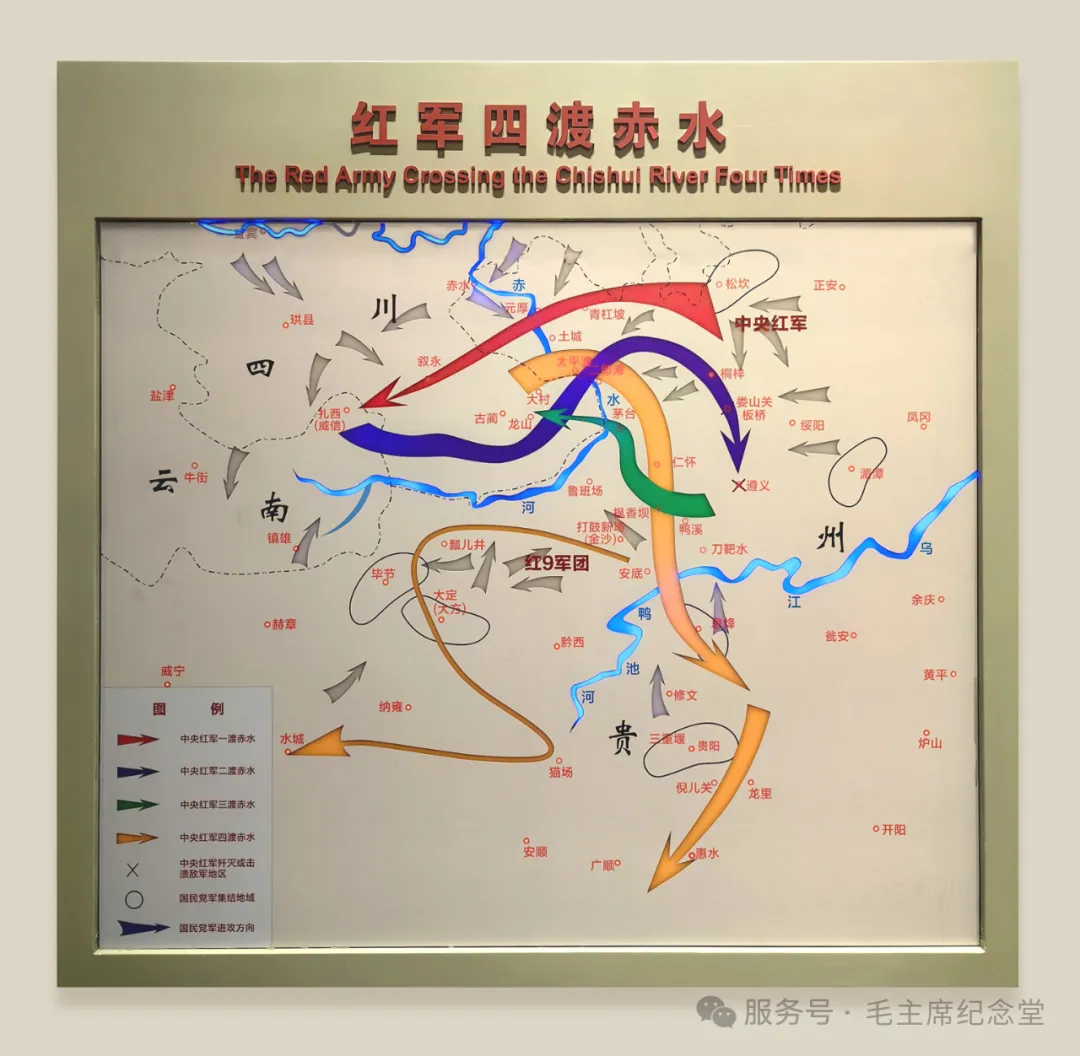

▲电子模拟战术板:红军四渡赤水路线图。

在毛主席纪念堂毛泽东革命业绩纪念室里,有一张电子模拟战术板:红军四渡赤水路线图。1935年,中国革命正经历着惊心动魄的转折。

红军被围困在黔北川南的崇山峻岭间,面对数十万国民党军几乎封死了所有生路的境地,毛主席以超凡的战略智慧在绝境中挥洒出四渡赤水的不朽篇章,撕碎了蒋介石的“铁桶合围”,不仅成就了“长征史上最光彩神奇的篇章”,更是他一生中的“得意之笔”。

1934年,中央红军在第五次反“围剿”失败后,被迫开始长征。湘江战役后,中央红军从8.6万余人锐减至3万余人,弹药匮乏,士气低迷,红军陷入生死存亡的境地。1935年1月,中央政治局在长征途中举行遵义会议,事实上确立了毛主席在党中央和红军的领导地位。

中央红军重整旗鼓,在新的中央领导的指挥下,展开了机动灵活的运动战。蒋介石为阻止中央红军北进四川同红四方面军会合,或东出湖南同红二、红六军团会合,部署其嫡系部队和川黔湘滇桂五省地方部队的数十万兵力,从四面八方向遵义地区进逼,企图在遵义一带围歼红军。

毛主席以超凡的战略眼光,精准捕捉到敌军派系林立,协同迟缓的致命弱点,力排众议,果断放弃原定北渡长江计划,提出“西渡赤水河,向川南古蔺、叙永地区机动”的决策。这一转变,如同在绝境中撕开了一道缝隙。毛主席的当机立断,使红军跳出了敌军预设的包围圈,由此拉开了四渡赤水的战幕。

“善动敌者,形之,敌必从之。”毛主席善于通过“示形动敌”制造战场迷雾。一渡赤水看似被动撤退,实则通过暴露渡河意图,诱使敌军慌忙向川南集结;二渡赤水则出其不意杀回黔北,以300里迂回机动创造出局部优势,重夺遵义、娄山关,歼敌2个师又8个团,取得了红军自长征以来的最大的一场胜利;三渡赤水时,红军大张旗鼓佯攻川南,却将主力隐蔽在二郎滩、太平渡渡口;四渡赤水时,红军以一个团伪装成主力继续诱敌西进,而毛主席率真正的主力折返东进,兵锋直指贵阳。

正在贵阳督战的蒋介石被毛主席“声东击西、调虎离山”的战术玩弄于股掌之间,急调滇军入黔增援。红军乘虚直插云南,示形于昆明,巧渡金沙江。至此,中央红军摆脱了几十万国民党军队的围追堵截,粉碎了蒋介石围歼红军于川黔滇边境的计划,取得了战略转移中具有决定意义的胜利。

毛主席以高超的机动灵活的军事指挥艺术,巧妙地牵制、调动、打击国民党军,使国民党军疲于奔命。滇军将领说“共军拐个弯,我们跑断腿”;中央军将领说“追,追,追,一直追死自己为止”;黔军将领认为共军是“磨盘战术,出奇制胜”;川军说共军是“神出鬼没”。

赤水河畔上演了“毛主席用兵真如神”的传奇。“你打你的,我打我的”,毛主席的战争哲学,颠覆了传统阵地战的思维定势。

四渡赤水期间,红军不固守一寸土地,却通过运动战调动敌人,“保存自己”就是最大的胜利,最终将战略被动转化为战术主动。

四渡赤水的胜利,人民是靠山。毛主席始终强调“兵民是胜利之本”。在赤水河畔的艰难行军中,中央红军在群众基础薄弱、民族关系复杂、国民党反动宣传、后勤保障严重不足的诸多不利条件下,充分发动群众、宣传群众、唤醒群众,同群众结下了深厚情谊。红军三渡赤水时经过茅台镇,受到当地群众热烈欢迎,临街墙上贴满了“欢迎红军来茅台”“气死滇军,吓死黔军,拖死中央军”的标语。

红军渡河需要搭建浮桥,由于当时赤水河河宽水急,不少当地老百姓纷纷把自家门板拆掉、把自家盐船主动送给红军,由工兵连的战士对征集的每只盐船预付赔偿款30块大洋,不拿群众一针一线。由于材料征集快,很快便架好了浮桥。军民鱼水情深,使红军在无后方依托的困境中仍能获得来自人民源源不断的支持。

赤水河的波涛,翻涌着历史的回声。四渡赤水不仅仅是展室里电子模拟板上的迂回折线,更是毛主席非凡气魄和战略眼光的展现。他以敢教日月换新天的气魄突破重重围困;用实事求是闯新路的智慧开辟革命道路;靠军民同心筑长城的胸襟凝聚磅礴力量,为中国革命指明了胜利方向,更为我们留下了跨越时空的精神财富。

原创文章版权归毛主席纪念堂所有,如转载需注明出处。

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM