李克勤(jixuie)题记:在1970年代末,出现了一个名字“人才”,好像从学历角度评价,有大学文凭的人肯定是人才。而那个时候有“七·二一大学”,它的学生是没有大学文凭的,因此这样大学出来的学生,似乎就没有划在人才范围里。那他们究竟算不算人才呢?

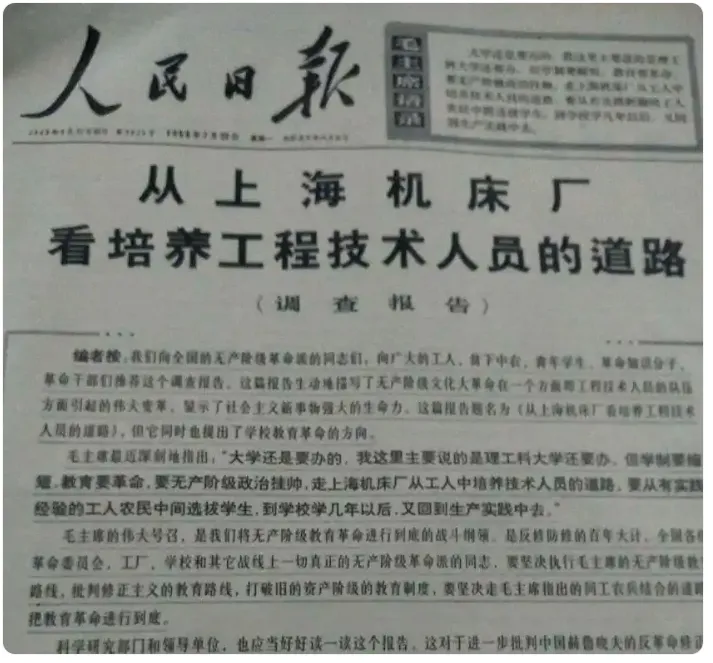

1968年7月21日,毛主席在《人民日报》关于《从上海机床厂看培养工程技术人员的道路(调查报告)》的编者按清样中加写了这样一段话:

【大学还是要办的,我这里主要说的是理工科大学还要办,但学制要缩短,教育要革命,要无产阶级政治挂帅,走上海机床厂从工人中培养技术人员的道路。要从有实践经验的工人农民中间选拔学生,到学校学几年以后,又回到生产实践中去。】

这就是著名的"七·二一指示"。按照这个指示精神,厂矿企业办的学校,就叫“七·二一大学”。后来的职工大学,就是从这样的大学演变而来。

01

人才:首先是人,然后得有才干

人才,以文凭来衡量,存在片面性。

人才,首先是人,那些有才无德的人,用中国话讲就不是人,才干越多越害人,不能把此等人当作人才来尊重吧?

这些年拥有高学历,却道德品质败坏者成了高科技犯罪案件的主力,这是不争的事实。

人才当然得有才干。

什么叫有才干?

这恐怕得从是工作能力来看,具有一技之长,并且能够在实际工作中具有创新意识,善于在实际工作中发现问题,分析问题,解决问题,这算一般性人才,如果能够创造性解决问题,那就属于优秀人才。

“七·二一大学”培养的学生,绝大多数都是人才,其中有相当一部分都是各行各业的优秀人才。

02

“七·二一大学”培养的学生曾经是工厂研发队伍的主力军

自主招生,自助办大学。

这显然有些土里土气。

但土出了智慧,土出了能量。

7·21大学超越了国外一般企业的在职培训。尤其是对于学生的选拔上,首先考察社会主义觉悟这一点,今天看来,绝不是可有可无的。

就专业教育而言,它包含有在职培训,同时又接近于正规大学的理论教育。

自始至终,保持教育结合生产。

很多行业的职业技术学院,前身就是7·21大学。

至于通过教育结合生产培养出来的各行各业人才,那就不计其数了。

许多小工厂不一定有721大学,但那种学习氛围是十分普遍的。

我在华中工学院读本科时,曾经遇到过一批工人老师。

他们给我们上课,讲技术原理,手把手教机器的操作,终身不忘。

这些师傅身上可以看出那些从类似7·21工人大学走出来的人是怎样的。

1984年我大学毕业,来到一家国营港口机械厂。

我们厂也有很多工人技师。

这些工人技师优势在实践上,同时又具备一定理论基础。

我们厂当年也像是一所学校。

实际上,工人学技术与技术人员与工人打成一片,已经成为了一种文化氛围。

那个时候,我听工人师傅讲的最多的是一位叫“老管”的工程师。

老管是下放到厂里劳动改造的技术人员。

根据师傅们的介绍,哪里有技术问题,老管就出现在哪里。

哪里有技术难题,老管就会在哪里给工人师傅一起商量解决。

老管可以说是无形的工人大学的辅导老师。

工人也把他当做工人阶级的一份子。

这位老管,后来落实政策回北京工作。

有意思的是,在他59岁即将退休时,借了一笔钱在上海自主创业。

这家企业是国有企业性质的,如今已经是国际上同行业最大公司。

老管到80岁也没有改变深入第一线,和工人打成一片的习惯。

老管作为企业家,确切说叫国有企业家,企业内部产学研有着天然一体化格局。

他创办的企业就像一所大学,但不搞文凭那一套。

老管直言:学历高没用,关键是能不能急企业所急,想企业所想。

这在道器层面难道和7·21大学不相通吗?

李克勤后记:根据《中国教育年鉴》提供的数据,截至1976年底,全国共有7·21大学33374所,学生148.5万人。

如果把从“七·二一大学”毕业生累计起来算,这是一支怎样的人才队伍?

1977年有个说法——“美国科研队伍有一百二十万人,苏联前年的资料是九十万人,现在又增加了。 我们是二十多万人。”

这显然是没有把“七·二一大学”的学生包括在内的。

那些从“七·二一大学”走出来的一批在生产第一线搞了大量适用的发明创造,或技术革新的人,那可是直接为四个现代化建设做贡献的人才喔!

过了几十年,我们发现实际上我们最紧缺的人才,不正是那样的吗?

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM