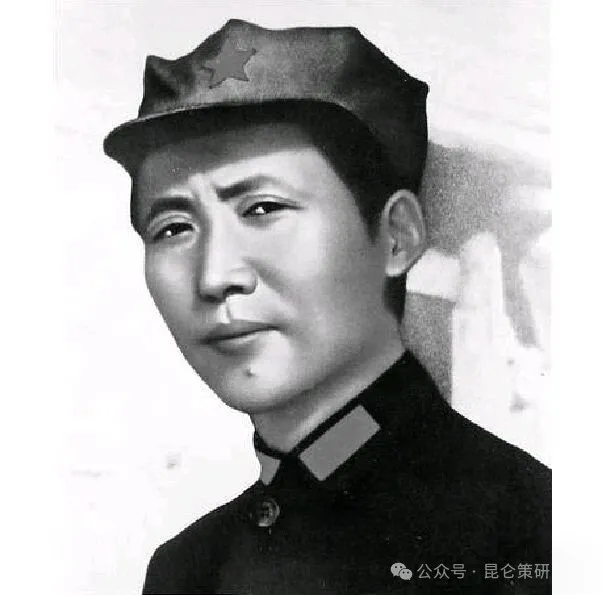

【1936年毛泽东在陕北】

乡愁,是萦绕在游子心头的一抹眷恋,是对故乡的深深牵挂,是漂泊者望月时鼻尖上沁出的温馨稻香与蔬香。

“露从今夜白,月是故乡明。”自古以来,乡愁便是文人墨客笔下永恒的主题,是李白“举头望明月,低头思故乡”的辗转难眠,是王维“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”的孤独落寞,是贺知章“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的沧桑感慨,是李煜“离恨恰如春草,更行更远还生”的寸断柔肠......

作为一位伟大的革命家、政治家、军事家,毛泽东以其远见卓识和雄才大略,带领中国人民改写了中国历史的篇章。然而,在他波澜壮阔的人生背后,也有着和寻常人一样有血有肉、有情有义的一面。乡愁,同样是“才下眉头、却上心头”的深情眷恋,是他笔下浓烈的家国情怀。

一

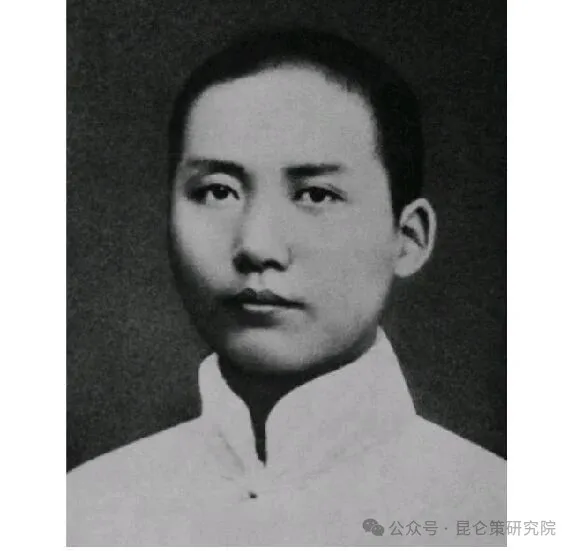

【学生时代的毛泽东】

早在学生时代,毛泽东就对故乡寄寓了深深的眷恋。

1910年秋,17岁的毛泽东离开韶山,前往湘乡县立东山高等小学堂求学,自此踏上了广阔的人生征途。临行前,他给父亲留下一首绝句:“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”诗中展现了他远大的抱负和坚定的决心,也开启了他漫长的乡愁之旅。

1916年6月26日,在湖南第一师范求学的毛泽东,从长沙返回韶山,途经离家二十华里的银田寺,夜宿银田老街,致信同窗好友萧子升:“今朝九<点>钟抵岸,行七十里,宿银田寺。”信中用优美的文字描述了银田寺的旖旎风光:“一路景色,弥望青碧,池水清涟,田苗秀蔚,日隐烟斜之际,清露下洒,暖气上蒸,岚采舒发,云霞掩映,极目遐迩,有如画图。”这是毛泽东文献中目前罕见的“旅游散文”,他笔下的银田寺云蒸霞蔚、景色秀丽,确实令人流连忘返。

在韶山的历史上,银田寺地位显耀,历届政府曾借此公驻。清朝末年至1933年,银田寺为湘潭县西二区区政府所在地,1933年至1947为湘潭县银田乡政府所在地。1950年,原白庙内已办半个世纪的私学由湘潭县人民政府接管,改为湘潭县第七完小。1969年学校下放由辖地所管,第七完小改名银田学校。

毛泽东笔下的银田寺,旧时为湘潭县上七都,涵盖今韶山市银田镇及韶山乡范围。从1947年到1949年,清溪、银田两乡合称清田乡。相对于往昔闭塞的韶山冲,舟马换乘的水陆驿站银田小镇,是毛泽东从少年到青年最初窥见中国社会的第一扇窗户。毛泽东早期的革命生涯,与银田寺有着深厚的历史渊源。其父亲毛顺生的“长庆和”米店,就开在银田老街。2006年12月,在芷江侗族自治县档案馆发现的《湖南省立第一师范学校职员学生一览表.民国四年八月》第九页“二级三班”一册中,就明确载明其学籍为“毛泽东,润之,湘潭……”

上世纪二三十年代,青年毛泽东曾多次往返银田寺,驻留于此,对中国命运进行知行思辨。1927年毛泽东撰写《湖南农民调查报告》之际,离开韶山,做了两件事:一件是在长沙橘子洲头写下“问苍茫大地,谁主沉浮”的词《沁园春.长沙》;另一件是创办武昌农民运动讲习所。

1950年,毛岸英回韶山,毛泽东特意嘱附儿子:“你要记着,到了湘潭在银田寺下马,离家还有30里,你要走路回去。”他以这种方式来表达对故乡的思念,对家乡父老的尊重。

二

自从1927年离开韶山后,毛泽东便踏上了漫长的革命征程。南征北战,四处奔波,故乡与他之间的距离越来越远,但故乡的山水、亲人以及父老乡亲,却成为他心中最柔软、最深刻的牵挂。在那漫长的离别时光里,乡愁如影随形,乡情难以释怀。无论身处何方,无论面对怎样的艰难险阻,故乡始终是他心灵的避风港。他同常人一样,心中常常升腾起对故乡的思念,而家书,便成为他寄托思念、排解乡愁的独特方式。

1937年8月22日,中国工农红军改编为国民革命军第八路军(简称八路军),共产党取得了合法地位,国民党取消了对延安的封锁,可以与外界通邮了。在延安的窑洞里,毛泽东十分惦念远在千里的家乡父老,紧张的工作之余,他多次写信给帮助过他的表兄文涧泉、文运昌、文南松等人,喜怒哀乐在信中淋漓尽致地表现出来,同时也寄托着绵绵的乡愁。

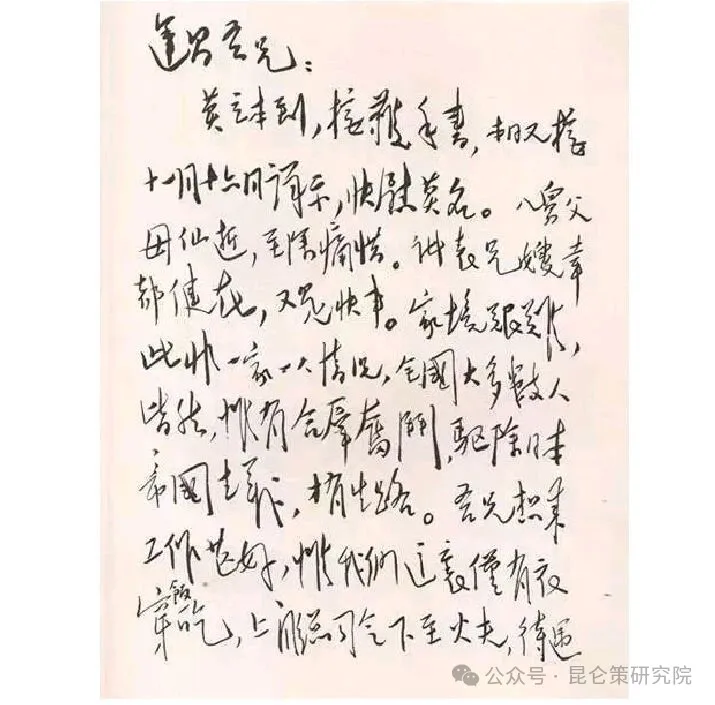

【1937年11月27日,毛泽东致表兄文运昌信(首页)】

11月初,奔赴延安的进步青年莫立本转交了文运昌写给毛泽东的信,信中反映了文运昌家庭生活困难等情况。不久,文运昌又向毛泽东写了一信,希望能得到毛泽东的帮助。

毛泽东接信后欣喜不已,同时也牵动了乡愁。同年11月27日,毛泽东给文运昌亲笔回信:“八舅父先逝,至深痛惜,诸表嫂幸都健在,又是快事,家境艰难,此非一家一人情况,全国大多皆然,惟有全力奋斗,驱除日本帝国主义,才有生路。我为全社会出一些力,是把我十分敬爱外婆家及我家乡一切穷苦人包括在内的,我十分眷恋我外婆家诸兄弟子侄,及一切穷苦乡亲……”该信长达5页纸,是毛泽东与外婆家人中断联系整整十年之后写的第一封信。

时值抗日战争全面爆发,毛泽东在信中表达了对外婆家人的深深眷恋,对已故亲人的“至深痛惜”。在国仇家恨面前,他认为“惟有合群奋斗,驱除日本帝国主义,才有生路”。对于文运昌想来延安谋求一份差事的要求,毛泽东婉言拒绝:“惟我们这里仅有衣穿饭吃,上自总司令下至伙夫,待遇相同,因为我们的党专为国家民族劳苦民众做事,牺牲个人私利,故人人平等,并无薪水。”他请文运昌转告乡下亲友:“不要来此谋事,因为此处并无薪水。”

正因为十分眷念“外家诸兄弟子侄,及一切穷苦同乡”,所以毛泽东将对家乡父老的爱化作对广大劳苦大众的爱,并将其化为领导劳苦大众闹翻身求解放的强大动力,不惜毁家纾难、奋不顾身。这是毛泽东的乡愁与家国情怀的有机统一。

文运昌一直把这封信珍藏着。直至1950年初夏,毛岸英代父省亲,去唐家圫拜望诸位表伯、表伯母,文运昌方把这封珍藏的家书交给毛岸英带给父亲。

三

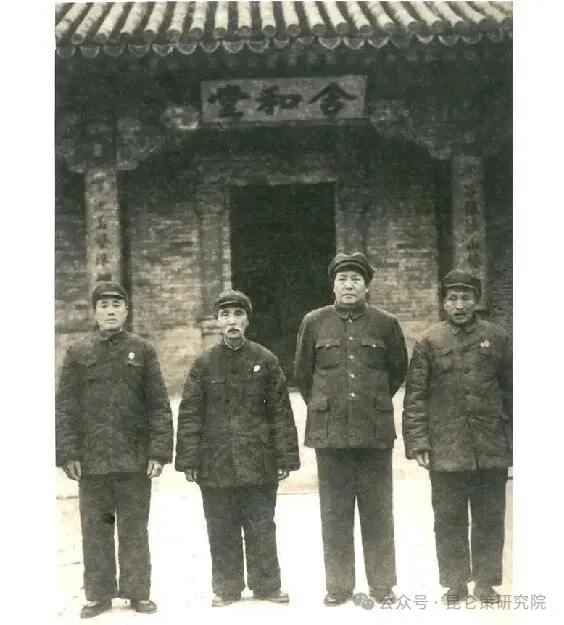

【1944年11月1日,毛泽东、朱德在延安机场检阅八路军三五九旅南下支队(右一为王震)】

1944年,党中央决定,王震、王首道率八路军三五九旅南下支队挺进华南,建立抗日根据地。在延安的毛远翥(毛泽东的远房侄子)得知这一消息,第一时间报名参加南征。9月,南下支队营以上干部集中在中央党校集训,毛远翥被分到中央党校五部。集训间隙,他和兄长毛远耀等人去枣园见到了三叔毛泽东,毛泽东嘱咐他俩:“你们到了南方,一定要团结一切可以团结的力量,不管是地主还是农民,只要愿意抗日,就是我们的朋友。”又叮嘱毛远翥:“如果回到韶山,一定代我向乡亲们问好!”毛远翥郑重地点头,把三叔的话牢记在心上。

1945年4月,毛远耀报名参加了八路军三五九旅南下支队第二梯队,被批准。6月,部队出发前,他特意去杨家岭窑洞看望了三叔。毛泽东放下手中文件,亲切地与毛远耀拉家常,问道:“听说你报名参加南下支队了?”毛远耀挺直身子,坚定地回答:“是的,三叔,我想到斗争的第一线去锻炼自己。”毛泽东点点头,勉励道:“好啊,年轻人就是要有这样的决心和勇气。你这次随军南下湖南,那里是我们的家乡,你要去开辟新的根据地。”停了一下,又继续说:“你如有机会回到韶山,见到家乡父老,代我向他们问好。”毛远耀坚定回答:“一定!”

“要告诉乡亲们,革命是肯定能胜利的,一定会成功,大家一定要有信心!只要我们团结起来,共同奋斗,革命就一定会胜利!”毛泽东坚定地说。

听了三叔的话,毛远耀心中涌起一股暖流,他站起身来,向毛泽东敬了一个军礼,郑重地答道:“三叔,我一定牢记您的教诲,到了南方,我会努力工作,决不辜负您的期望!”毛泽东微笑着回礼,看着毛远耀,缓缓地说:“去吧,祝你一路平安,期待你传来好消息!”

四

1949年8月间,人民解放军四野先头部队打到了湖南,毛泽东委托四野派人到韶山寻找亲人和革命烈士家属。此时,共和国成立在即,毛泽东忙于党务、政务,日理万机,几乎没有一点空闲时间。然而,他也同常人一样,也有家务事、儿女情,也免不了一缕乡愁悄然袭上心头。

不能回到家乡去,怎么办呢?毛泽东自有排遣乡愁的办法。他邀请堂弟毛泽连和堂表弟李轲上京作客。当见到分别22年的毛泽连和李轲时,毛泽东高兴极了,连声说:“好呵!你们来了,你们来了。”三双手紧紧地握在一起,谁也舍不得分开。

1951年夏,毛泽东邀请表兄文涧泉、文运昌上京作客,让田家英陪同客人到中南海怀仁堂会面。当文家兄弟刚下车,毛泽东和江青便迎上前去,与他们亲切握手。毛泽东把江青拉到近前,说:“这一位(指文运昌)就是当年为我在东山学堂读书做担保人的十六哥——文运昌,我好想念他呵!”接着,又把文涧泉作了一番介绍。看到外婆家来的亲人,毛泽东心中十分高兴,一下打开话匣子,仿佛回到了童年时的乐园——唐家圫。

晚上,毛泽东热情地招待文家兄弟。平时不大喝酒的毛泽东,这次破例一口干完一杯,接着又为客人的酒杯里倒满了酒。他们边喝边聊,一直谈到深夜。他问唐家圫有什么变化,问后面山上的油茶林长得怎么样了,可见他对外婆家难以忘怀的眷恋之情。

1951年9月下旬,应毛泽东的邀请,年近古稀的毛宇居与张有成、文梅清联袂进京。在中南海丰泽园,毛泽东高兴地握着毛宇居的手,用浓重的韶山口音说:“来客哒,来客哒,快进屋坐!”然后,请客人到客厅叙旧。他满面笑容地询问三位客人身体好不好?坐车累不累?食宿条件怎么样?毛宇居一一作答,并将带去的家乡特产——精致槟榔递给毛泽东品尝。医生见状,忙示意毛泽东不要嚼,担心嚼槟榔影响牙齿。毛泽东没有理会,而是拿起一口槟榔嚼了起来,边嚼边说:“不要紧,吃了几十年,从没检验过(意思是从没去过医院治疗),没关系,没关系!”

【1951年9月,毛泽东在北京接见毛宇居、文梅清、张有成时合影留念】

当晚,毛泽东设宴为毛宇居一行接风洗尘,席上特地备了几样家乡菜。席前,毛泽东双手搀扶着毛宇居走进餐厅,歉意地说:“宇居大哥,你们千里来京,没有备下好菜吃,但我不敢忘了乡情啰!”毛宇居笑着说:“人意好,水也甜嘛!”

1954年6月,韶山冲老地下党员毛继生(派名毛贻弟)担任湘潭县第四区(今韶山市)供销合作社主任,被选为湘潭地区出席中华全国供销合作总社第一届一次社员大会代表。6月7日,毛继生与湘潭地区另外两位代表——邹祖培、庞柱中,一起赴京出席会议,会上当选为全国供销合作总社候补执委(1956年当选为执行委员)。会议期间,毛继生以父亲毛新春(派名毛恩述)的名义,向毛主席写了一封信,信中介绍了自己的家世及韶山的一些情况,请大会秘书处转交毛泽东。就在焦急地盼望主席回音的时候,大会闭幕了,终于盼来一个好消息:主席台上的扩音器里呼喊着毛继生、邹祖培、庞柱中三个人的名字,叫他们散会后留下来稍为等候。接着,一位工作人员走过来(后来才知是主席的秘书沈栋年,负责信访工作),告诉他们:“主席要接见你们。”当天,沈秘书便领着三位老乡到了中南海怀仁堂。

可是,毛泽东并不在中南海,而是去了北戴河开会。毛继生等人只好随同工作人员登上开往北戴河的列车去见主席。第二天早上8点,列车抵达北戴河,毛泽东神采奕奕地站在海滨寓所的门口,欢迎毛继生等人的到来。中午,毛泽东邀请三位客人共进午餐。餐桌上摆着颇具家乡风味的腊肉、火焙鱼、豆豉辣椒等,四菜一汤,毛继生一看全是他从家乡带去的食材;另有一盘鸡块,显然是主席为招待客人而特意加的,厨艺比较讲究。

“三十多年没吃过家乡菜了,今天和你们一起饱饱口福。”毛泽东边说边招呼毛继生等人吃菜。他夹起一片腊肉,堆在饭上,一筷子扒下一大口饭,津津有味地嚼着,连声说:“好吃,好吃!”接着又给大家敬酒。因为邹祖培爱喝酒,这次还破例上了白酒。席间,毛泽东谈到,快三十年前,他和邹祖培一起在韶山搞农民运动,与邹祖培一起喝过酒,知道邹有些酒量,因此今天特地让人买了白酒,并叫邹多喝一点。

第三天清晨,毛继生、邹祖培、庞柱中三人准备启程南归,毛泽东带着身边的工作人员来给几位乡亲送行,送给每人半条“大前门”香烟,又从工作人员手中接过三篓桃子分送给他们,还送给邹祖培、庞柱中各一口箱子、一根手杖、一双皮鞋。毛泽东勉励大家要好好工作,多为群众办事。三个人激动地同毛泽东握手,说:“主席已经有二十七年没有回去了,现在家乡人民生活好了,都念着您,欢迎您随时回去看看呢!”毛泽东说:“好的,我一定回去看看乡亲们。请你们代我向乡亲们问好!”

两年后的1956年4月20日,毛泽东的房兄毛纯珠到北京,由胞弟毛泽全(时任解放军总后勤部生产管理处处长)陪同去见毛泽东。毛纯珠的母亲邹氏住韶山冲东茅塘,是南岸私塾毛泽东启蒙老师邹春培的女儿。1954年深秋,年已74岁的邹氏到过北京,曾受到主席的亲切接见。当问到邹氏的身体情况时,毛纯珠回答说:“我母亲身体还健康,还能喂猪喂鸡,只是下的鸡蛋自己舍不得吃,卖了换钱花。”毛泽东一听,知道乡下生活困难,即动了感情:“拿两百元给你带给婶母买点吃的,补补身体。”说完叫秘书去拿钱。毛泽全在一旁急了,忙说:“不必了!主席,我们常寄钱回去,不用你管。”毛泽东这才朝秘书挥挥手:“这就算了。”

毛泽东又询问了毛泽全在总后勤部的工作、学习情况:“你现在工作任务紧张吗?”毛泽全答道:“现在正参加总后干部哲学班的学习。”毛泽东说:“那好,等学习完了,跟单位请个假,去湖南跑一趟,到自己熟悉的地方去了解一下农业合作化情况,回来向我汇报。”“好!”毛泽全满口答应了。

这时,毛泽东忽然想起一件事来,问道:“纯珠兄什么时候回韶山去?”毛纯居答:“过天就回去。”“那好!”毛泽东坐到办公桌旁,从笔架上拿起一支笔,说:“我给宇居大哥写封信,请你带回去。”信上写道:“宇居兄:迭次惠书,均已收到,甚为感谢!今借纯珠兄之便,敬致问候之意。有祝兴居康吉!”

五

写诗填词,也是毛泽东排解乡愁的一种重要方式。

1927年,毛泽东在考察湖南农民运动时,来到湘阴,住在省立第一师范同学刘能诗家中。此时的中国,正处于社会变革的动荡时期,农民运动风起云涌。毛泽东目睹着这一切,心中感慨万千,挥笔为刘家题写了三副春联,其中一副写道:

资水入湘江,涌入洞庭归大海;

天情怀众庶,长怀国运救中华。

这副春联切时、切景、切情,将自然景象与家国情怀巧妙融合,深刻地反映了他对社会现实的洞察和心中的伟大理想。资水、湘江、洞庭,这些家乡的水域,象征着毛泽东对故土的深情眷恋;而“天情怀众庶,长怀国运救中华”,则体现了他以天下为己任,立志拯救国家和民族于水火的壮志豪情。

1929年秋,福建汀江一带,战火纷飞。毛泽东率领红四军英勇作战,成功消灭土著军阀,攻克上杭城。恰逢重阳佳节,节日的喜庆气氛与战斗胜利的喜悦交织在一起,让毛泽东诗兴大发,挥笔写下《采桑子·重阳》:

人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳,战地黄花分外香。

一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,寥廓江天万里霜。

在这首词中,读者能感受到他对战地重阳的赞美,那迎风绽放、芳香扑鼻的菊花,象征着革命的坚韧与希望。细细品味,开篇“人生易老天难老”,也流露出他对人生短暂、岁月匆匆的感慨。投身革命即为家,亲人分散,聚少离多,在重阳佳节,他心中既有战斗胜利的豪情,也有着淡淡的乡愁。

然而,毛泽东毕竟是一位伟人,他没有被乡愁所淹没,而是笔锋一转,将目光投向更广阔的革命前景。猛烈的秋风如同革命力量,正以摧枯拉朽之势改变着旧世界,秋色胜过春光,预示着革命根据地将不断扩大,革命烈火终将成燎原之势。在这里,乡愁被革命的理想和坚定的信念所取代,展现出他作为伟人的广阔胸怀和高瞻远瞩。

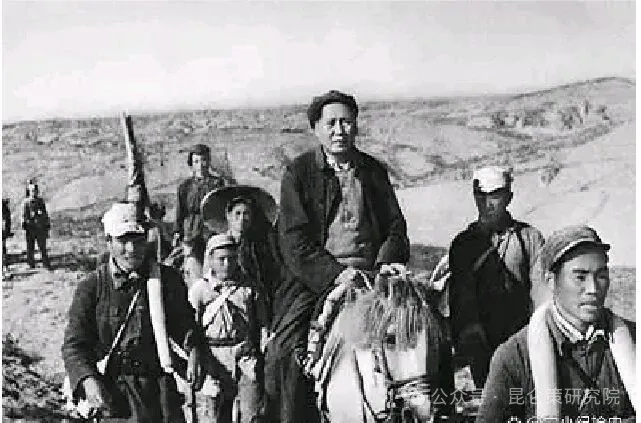

【毛泽东在转战陕北途中】

“每逢佳节倍思亲”,王维这句诗在1947年的农历小年,真切地描绘出毛泽东的心境。当时,他正率领党中央转战陕北,局势十分紧张,但缕缕乡愁还是涌上心头,于是写下一首五律《喜闻捷报》:

秋风度河上,大野入苍穹。

佳令随人至,明月傍云生。

故里鸿音绝,妻儿信未通。

满宇频翘望,凯歌奏边城。

诗中,他直白地表达了对亲人的思念。“故里鸿音绝,妻儿信未通”,在那战火纷飞的年代,与故乡失去联系,无法得知妻儿的安危,这种担忧和挂念,让人们看到他作为普通人对亲情的珍视。这首诗,既有对亲人的牵挂,又有对胜利的期盼,颇有诗圣杜甫的风韵。杜甫在《闻官军收河南河北》中写道:“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂......”两首诗都是在战乱背景下创作的,都饱含着对亲人的思念以及对胜利的渴望,只是毛泽东的诗在这份情感中,更多了一份对革命事业的担当和对家国命运的关切。

六

1927年1月,毛泽东回到韶山考察农民运动。在离开韶山时,他郑重地对乡亲们发誓:“三十年革命不成功,我毛润之决不回来见父老乡亲!”这是他对故乡的承诺,也是对革命事业的坚定信念。此时的乡愁,被他深埋在心底,化作了为理想而奋斗的动力。

时光荏苒,1959年6月25日,毛泽东终于回到了睽违已久的故乡韶山。这一天,他的心情无比激动,乡愁得到了尽情的释放。下午,车子刚刚抵韶山招待所前坪,他便一步跨出轿车,急着和家乡人打招呼。所到之处,总是洋溢着满满的笑声,那是亲情的笑,敞怀的笑,是回家的游子发自内心的喜悦。

走进韶山招待所,毛泽东便交待韶山公社书记毛继生:“快把我的宇居大哥找来。”见到毛宇居时,他紧握着对方的手,关切地询问生活情况和身体状况。第二天下午,他拉着毛宇居的手,走在韶山的田野上,看着乡亲们愉快地劳作,心中充满了欣慰。

6月26日清早,毛泽东来到楠竹圫父母坟前。随行人员用松枝扎了一个简单的花圈,他神情庄重肃穆,恭恭敬敬地把花圈献在坟前,然后深深地三鞠躬,轻声说:“前人辛苦,后人幸福。”简单的话语,饱含着他对父母的深深敬意和感恩之情。

从山上下来,他走进故居上屋场,来到父母的卧室,端详着母亲文素勤的遗像,好奇地问:“这张像是从哪里拱出(冒出的意思)来的?”伫立良久,他深情地说:“母亲,您的儿子回来了!”这份对母亲的思念,穿越了时空,让人为之动容。

早在1919年10月,毛泽东的母亲逝世时,他带着小弟毛泽覃匆匆赶回奔丧,含泪写下两副挽联,寄托自己的无限哀思。一副曰:“春风南岸留晖远;秋雨韶山洒泪多。”另一副曰:“疾革尚呼儿,无限关怀,万端遗恨皆须补;长生新学佛,不能往世,一掬慈容何处寻?”挽联中叙述母亲病危时呼儿的情景,极见真切,而自己又未能亲自送终,空留遗憾之心。挽联不仅是他对母亲的悼念,更是他乡愁的一种寄托。

下午,毛泽东来到毛震公祠,里里外外看了一遍,见祠堂内空荡荡的,便问祖宗牌位哪里去了。随行的毛宇居说是烧掉了。毛泽东说:“管他三七二十一,作他三个揖再说。”果然作了三个揖,然后严肃地说:“就这么没柴烧呵!菩萨是迷信,应该打倒,祖宗牌位跟它是两码事,这是纪念嘛!”他对祖宗牌位的态度,既体现了他的唯物主义思想,也反映了对家族文化的尊重和对故乡传统的眷恋。

【1959年6月,毛泽东与毛宇居在韶山携手而行】

晚上,毛泽东在韶山招待所设宴招待家乡的老党员和当年的贫协会员、自卫队员、烈士家属等,同他们一一握手问好。他特意把堂兄和塾师毛宇居安排坐在上席。待大家坐定后,他端起满满一杯酒,首先来到毛宇居身旁敬酒。毛宇居连忙起身相迎,激动地说:“主席敬酒,岂敢岂敢!”毛泽东谦恭地答道:“敬老尊贤,应该应该!”这一敬一答,展现了毛泽东的谦逊有礼和对兄长的尊敬,也让在场的乡亲们感受到了他浓浓的乡情。

当天深夜,毛泽东在房里来回踱步,抚今追昔,诗兴满怀,夜不能寐,终于吟成一首《七律.到韶山》:

别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

这首诗是毛泽东对故乡情感的集中爆发,也是他对革命岁月的深情回望。首联中“别梦依稀”四个字,将他对故乡的深情眷恋刻画得淋漓尽致,而“咒”字,不仅仅是对时光飞逝的慨叹,更饱含着对旧中国黑暗统治的无比憎恨。颔联生动地描绘了中国共产党领导下的农民革命运动与国民党反动派残酷镇压的激烈斗争,是光明与黑暗、革命与反革命的生死较量。颈联是对无数为革命事业抛头颅、洒热血的烈士的崇高赞颂,也是对中国人民敢于斗争、敢于胜利的伟大精神的高度概括。尾联则展现了新中国成立后,故乡的丰收景象和人民安居乐业的美好画面,与开篇的“咒”字形成鲜明对比,体现了他对革命胜利的欣慰和对故乡新貌的喜悦。

这一次回乡,毛泽东更多的时间是深入群众,与乡亲们亲切交谈。他接见了3000多人,握手3000多次,吃着农家饭菜,吸着普通香烟,操着人们熟悉的韶山方言,与乡亲们融为一体。毛泽东将自己对故乡的深情厚谊毫无保留地展现出来,他不仅是一位伟大的领袖,更是一个眷恋故乡的游子。

1961年,毛泽东写了一首《七律·答友人》:

九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微。

斑竹一枝千滴泪,红霞万朵百重衣。

洞庭波涌连天雪,长岛人歌动地诗。

我欲因之梦寥廓,芙蓉国里尽朝晖。

这首诗中,九嶷山、湘妃竹、洞庭湖、芙蓉国,所隐喻的皆是他的故乡湖南。诗中巧妙化用李白《梦游天姥吟留别》中“我欲因之梦吴越”一句,表达思乡之情,也表达了自己对革命事业的坚定信念和对未来的乐观态度。

“长岛人歌动地诗”,歌颂了家乡广大人民群众歌声动地的革命热情,展现了人民群众作为历史创造者的伟大力量,与“遍地英雄下夕阳”颇有异曲同工之妙。“我欲因之梦寥廓”,运用庄子“梦蝶”的典故,表达自己愿意继续为实现共产主义理想而奋斗的决心;寥廓的梦境,象征着广阔的天地和无限的可能。“芙蓉国里尽朝晖”,芙蓉国指湖南,朝晖象征着光明和希望,预言祖国在革命胜利后将迎来繁荣昌盛的美好景象。

毛泽东笔下的家国梦,写的是湖湘之梦,但早已超越了地理意义上的故乡范畴。在那风雨如晦的年代,他将对故土的深情眷恋升华为对整个国家命运的担当。“芙蓉国里尽朝晖”不仅是对故乡的赞美,更是对理想中国的深情描绘。这种将个人情感与民族命运相融的情怀,让人们懂得:真正的乡思乡愁,是将对一方水土的眷恋,终将化作守护万里山河的壮志;最深沉的爱国情怀,是把个人理想熔铸进民族复兴的壮阔征程,并为之奋斗不息。

毛泽东的乡愁,是一种深沉而伟大的情感。它承载着他对故乡的眷恋,对亲人的思念,对革命事业的执着追求,对国家和民族的责任担当。这种乡愁,跨越了时空的界限,成为了中华民族精神宝库中的一颗璀璨明珠。乡愁不仅是毛泽东对韶山那片土地的思念,更是一种将个人情感与民族命运紧密相连的家国情怀。这种情怀,贯穿了他的一生,在他的笔下,绽放出独特而动人的光彩。今天,我们重温毛泽东的故事,能感受到他的乡愁,亦能感受到他的家国情怀,让人更加激情澎湃,激励自己不断前行,砥砺奋进,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

写于2025年8月24—25日

9月7日、9日修改

【作者在韶山毛泽东故居旁的毛氏祖田边留影】

【作者简介】赵志超,湖南湘潭人,中国作家协会会员、中国毛泽东诗词研究会理事、湖南省报告文学学会副会长、湘潭市党史联络组副组长。著有《毛泽东和他的父老乡亲》《毛泽东一家人》《走出丰泽园》《播种芳菲》等。

(来源:昆仑策网【原创】,修订发布;图片来自网络,侵删)

红歌会网 SZHGH.COM

红歌会网 SZHGH.COM